処女作はこうでなくてはいけない

僕が高校時代にもっとも影響を受けた思想家はニーチェでした。

中学三年生の終わりか、あるいは高校に入ってすぐのことだったと思います。音楽評論家の吉田秀和さんが、「心に残る一冊」として、このニーチェの『悲劇の誕生』を新聞で取りあげていた。その記事を読んだことがきっかけになって、僕はニーチェと出会うことができた。

この『悲劇の誕生』は、勤勉な文献学者だったニーチェが、独自の思想を突然語り始めて、学会からツマ弾きにされることになった記念すべき一冊です。この本があったからこそ、ニーチェは今日も残っている。もしあのまま真面目な文献学者として研究を続けていたら……。当時の学会内では優秀な学者として名を馳せたかもしれませんが、今日の我々がニーチェの名前を知ることはなかったでしょう。

この本の中でニーチェは、アポロ的とデュオニュソス的という、古代ギリシアの文化を理解する上で非常に重要な二つの概念を出しています。

アポロ的というのは、理性的、明晰的、論理的なもので、緻密な議論ができるようなものを指します。一方、デュオニュソス的というのは、感情的で、ほの暗くて、ときには破壊的で、生命の根源的なエネルギーに満ちているものを指します。

このアポロ的なものとデュオニュソス的なものの「対立」もしくは「融合」として、古代ギリシアの文化を捉える。それがニーチェのアイデアでした。

もちろんこうした議論自体、今読んでもとても興味深いのですが、僕としては何より当時二十代だった若きニーチェのほとばしるようなエネルギーを感じてほしい。

「永劫回帰」

「意味を取らずに舞踏せよ」

こうした言葉に初めて触れたときに感じた、異様な興奮を今でも忘れられません。荒削りだけれども、めちゃくちゃエネルギーがあって、読んだ人は否応なくそのエネルギーに感染してしまう。

処女作はこうでなければいけないと思います。

パッションにあふれた一冊

ところで僕がワーグナーの音楽を聴くようになったのも、実はこの本がきっかけです。ニーチェはワーグナーと親交があって、『悲劇の誕生』の中でもワーグナーの音楽は議論の対象になっているのですが、そこからワーグナーに興味を持った。そうすると今度は、オペラの歌詞の内容も知りたくなってドイツ語にも興味が湧いてきた。一時期はドイツに留学しようと思ったほど、ドイツ語に耽溺しました。

このように、自分の取り組んでいるあらゆる分野で「俺もやってやろう!」と思わされてしまう、そんなやる気と衝動とパッションにあふれた一冊なのです。

近年では『超訳・ニーチェの言葉』がベストセラーになるなど、非常に多くの人がニーチェに関心を持っているのをとても嬉しく思います。ぜひ原本にも当たってみてください。

その他の記事

|

この星に生きるすべての人が正解のない世界を彷徨う時代の到来(高城剛) |

|

ワタミ的企業との付き合い方(城繁幸) |

|

腰痛対策にも代替医療を取り入れる偏執的高城式健康法(高城剛) |

|

所得が高い人ほど子どもを持ち、子どもを持てない男性が4割に迫る世界で(やまもといちろう) |

|

光がさせば影ができるのは世の常であり影を恐れる必要はない(高城剛) |

|

トランプは「塀の内側」に落ちるのかーー相当深刻な事態・ロシアンゲート疑惑(小川和久) |

|

5年後の未来? Canon Expoで見たもの(小寺信良) |

|

古代から続くと言われるハロウィンの起源から人類の行く末を考える(高城剛) |

|

もう少し、国内事業者を平等に or 利する法制はできないのだろうか(やまもといちろう) |

|

「親友がいない」と悩むあなたへ(名越康文) |

|

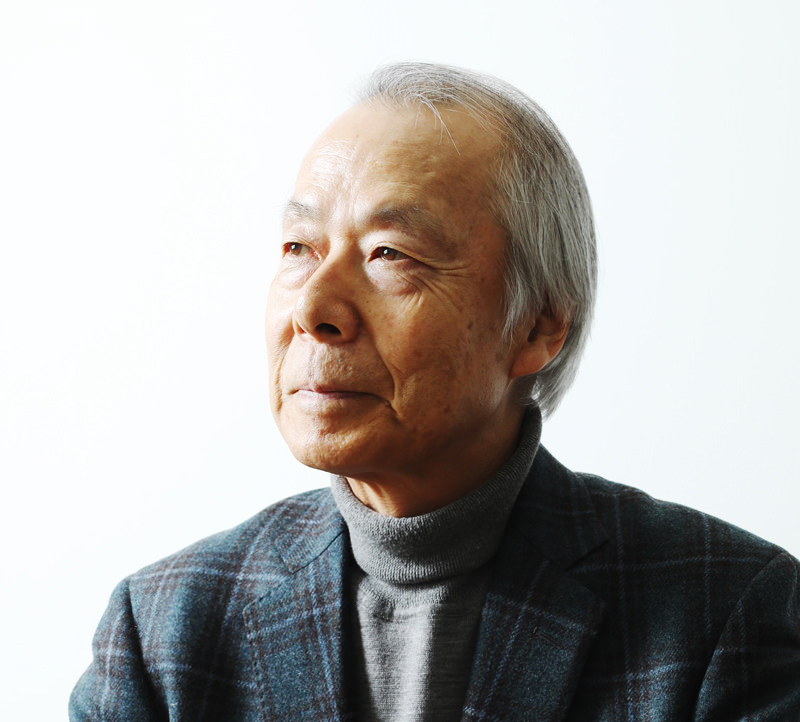

『悲劇の誕生』ニーチェ著(茂木健一郎) |

|

部屋を活かせば人生が変わる! 「良い部屋」で暮らすための5つの条件(岩崎夏海) |

|

任天堂の役割は終わったのか スマホでゲーム人口拡大を受けて(やまもといちろう) |

|

岸田文雄さんが増税判断に踏み切る、閣議決定「防衛三文書」の核心(やまもといちろう) |

|

2017年、バブルの時代に(やまもといちろう) |