※メールマガジン「小寺・西田の金曜ランチビュッフェ」2018年5月4日 Vol.171 <一歩ずつ新しい方へ号>より

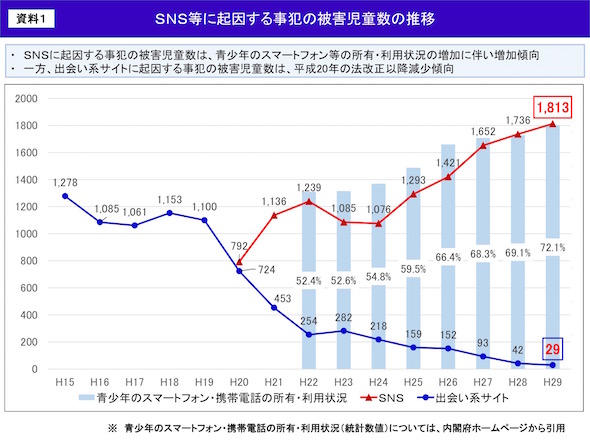

警察庁が4月26日に発表した「平成29年におけるSNS等に起因する被害児童の現状と対策について」という資料がある。これによれば、児童被害に至る手段としていわゆる「出会い系サイト」はほぼ壊滅状態にあるのに対し、SNSによる被害の増加が止められていない傾向が示された。

・平成29年におけるSNS等に起因する被害児童の現状と対策について

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/H29_sns_shiryo.pdf

・SNS等に起因する事犯の被害児童数の推移

まずこのデータの見方だが、警察がまとめた犯罪件数なので、実際に立件されたケースの集計である。したがって潜在的な被害は、これよりもさらに多い事になる。一方で警察の検挙・立件数というのは、警察が年次目標として取り締まりを強化するなどの事情によって増減があるので、急に増えたように見える場合は、その点に注意が必要だ。ただ今回のデータを見る限り、急速な増加は見られないので、例年どおりの捜査でこの数字、という見方で良さそうだ。

なお被害「児童」というと小学生ぐらいの子供をイメージするが、本資料では17歳までの児童として扱っている。

新キーワード「複数交流系」

罪種別で見ると、最も多いのが青少年保護育成条例違反であるが、資料の中では特に言及されていない。

罪種別の被害児童数の推移(SNS)

それというのも、条例は自治体が制定するルールであり、当然地方ごとに微妙に中身が違うので、具体的にどれの何に違反ということが言えない事情があるのだろう。ただ一般的には、

* 青少年の深夜外出の制限

* 青少年の深夜営業施設への立ち入り制限

* 青少年への有害図書販売の禁止

* 青少年への有害がん具の販売禁止

* 青少年が着用した下着の買受の禁止

* 青少年とのみだらな性行為の禁止

などが主流のようだ。グラフ内の他の犯罪と傾向を比べるに、恐らく多いのは最後の「淫行条例違反」と見るのが妥当かと思われる。

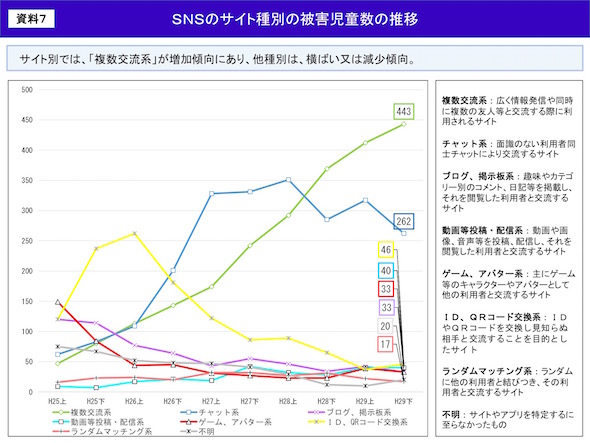

SNS種別で見ると、「複数交流系」に分類されるサイトで被害児童数が右肩上がりに増えているのがわかる。

SNSのサイト種別の被害児童数の推移

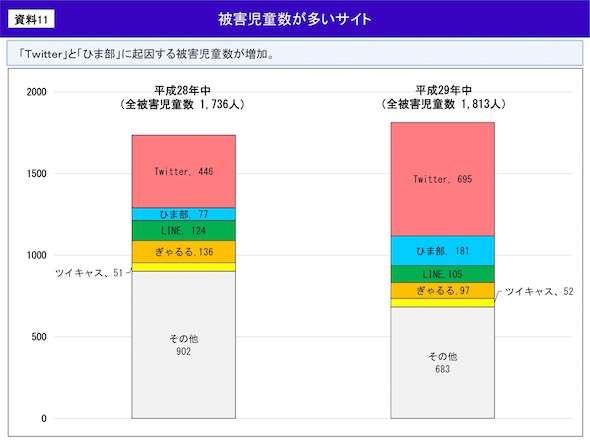

複数交流系は、「広く情報発信や同時に複数の友人等と交流する際に利用されるサイト」と説明されているが、資料の最後で具体的に名指ししている。Twitterとひま部だ。

被害児童数が多いサイト

警察も注視する「ひま部」

「ひま部」をご存じない方も多いだろう。かく言う筆者もこの資料が出るまで、存在を知らなかった。調べてみると、子供を対象とした、匿名登録可能なコミュニケーションアプリである。同世代の書き込みが表示され、それに対してコメントできるほか、リアルタイムでのチャットや「だれ通」と呼ばれる通話機能で、簡単に直接コンタクトが取れる。

対象利用者は利用規約で中学生・高校生・大学生・短大生・専門学校生に限定しているが、実際には年齢を確認するシステムはなく、誰でも年齢を偽って登録できる。コミュニケーションの中身と言えば、子供のやることは今も昔も変わらず、ブスだのなんだのといった罵り合いか、「ひまー」「ひまーw」と言い合うものが大半だ。会話らしい中身はほとんどない。

ところがトーク画面に挿入される広告の大半が、出会い系、ギャンブル、アダルトゲームアプリである。運営者は健全化の取り組みをうたうが、実際にはこうした大人向けサービスへのトンネルサービスであるかのように見えてしまうのは否めない。

こうしたアプリは、保護者による機能制限でインストールが阻止できると思われがちだが、ひま部の対象年齢は「12+」となっている。Appleの審査基準では、こうしたレーティングは登録申請者が設定するのではなく、該当項目にどれぐらい該当するかで決まる。

レーティング項目には、リアルな暴力的表現の程度、冒とく的または下品なユーモア、成人向けまたは成人向けを暗示するテーマ、軽度な性的内容およびヌードなどがあり、これらの項目にどれぐらい該当するかで、対象年齢が決まる。ひま部が12+となっているのは、「軽度な性的内容およびヌード」が「まれ」という申告から判断されたものだろう。

以前であれば、こうしたアプリが登場すれば、すぐに対策に乗り出す組織が色々あった。具体的には、Appleに対してレーティングの見直しの申し入れ、事業者への照会、フィルタリング会社と連携などである。しかし今後はモバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)の解散などもあり、青少年に対するガードが骨抜き状態となることが予想される。

理由は簡単で、携帯3キャリアが子供のネットアクセスに対して責任を持たなくなったからである。具体的にはこうした第三者機関への基金拠出を絞ってきたからだ。これはコンテンツ事業者も同じで、以前はこうした取り組みに参加してないと商売に影響するほどメディアに叩かれたものだが、メディア自体も子供の安全はネタとして古いと思い始めていフシがある。

社会全体が次第に子供の安全安心に関心がなくなって来ており、被害児童の右肩上がりは、そういう傾向を表わしているものと見ることもできる。

今後、子供の安全は誰が見ていくのか。学校でのリテラシー教育の取り組みは以前よりも強化されているとはいえ、ネットのスピード感に付いて行けるわけではない。一方家庭での教育の取り組みは、全く進んでいない。小学生でもLINEを無秩序に使い、大人を巻き込んだ大げんかに発展する例も枚挙にいとまがない。

民間が何もしなくなり、警察や政府に任せる格好になれば、またカジュアルにブロッキングという話になりかねない。そのような方向性は、将来の社会に対してあまりいい結果を生まないだろう。

民間の取り組みは、どこかで再起動が必要になってきている。

小寺・西田の「金曜ランチビュッフェ」

2018年5月4日 Vol.171 <一歩ずつ新しい方へ号> 目次

01 論壇【西田】

「スタンドアローンVR」登場の背景を分析する

02 余談【小寺】

見捨てられる子供の安全

03 対談【小寺】

フリーライターコヤマタカヒロさんに聞く、「正しい病の倒れ方」 (4)

04 過去記事【西田】

「快適で自然なバーチャルリアリティ」がもたらす「そこにいる」感覚

05 ニュースクリップ

06 今週のおたより

07 今週のおしごと

コラムニスト小寺信良と、ジャーナリスト西田宗千佳がお送りする、業界俯瞰型メールマガジン。 家電、ガジェット、通信、放送、映像、オーディオ、IT教育など、2人が興味関心のおもむくまま縦横無尽に駆け巡り、「普通そんなこと知らないよね」という情報をお届けします。毎週金曜日12時丁度にお届け。1週ごとにメインパーソナリティを交代。 ご購読・詳細はこちらから!

コラムニスト小寺信良と、ジャーナリスト西田宗千佳がお送りする、業界俯瞰型メールマガジン。 家電、ガジェット、通信、放送、映像、オーディオ、IT教育など、2人が興味関心のおもむくまま縦横無尽に駆け巡り、「普通そんなこと知らないよね」という情報をお届けします。毎週金曜日12時丁度にお届け。1週ごとにメインパーソナリティを交代。 ご購読・詳細はこちらから!

その他の記事

|

かつては輝いて見えたショーウィンドウがなぜか暗く見えるこの秋(高城剛) |

|

健康のために本来の時間を取り戻す(高城剛) |

|

ファッショントレンドの雄「コレット」が終わる理由(高城剛) |

|

日本が抱える現在の問題の鍵はネアンデルタール人の遺伝子にある?(高城剛) |

|

バイデン政権移行中に中国が仕掛ける海警法の罠(やまもといちろう) |

|

リピーターが愛してやまない世界屈指の炭酸泉(高城剛) |

|

コロナが終息しても、もとの世界には戻らない(高城剛) |

|

暗転の脱炭素、しかしそこに政府方針グリーン投資10年150兆の近謀浅慮?(やまもといちろう) |

|

41歳の山本さん、30代になりたての自分に3つアドバイスするとしたら何ですか(やまもといちろう) |

|

『魔剤』と言われるカフェイン入り飲料、中高生に爆発的普及で問われる健康への影響(やまもといちろう) |

|

「もしトラ」の現実味と本当にこれどうすんの問題(やまもといちろう) |

|

辻元清美女史とリベラルの復権その他で対談をしたんですが、話が噛み合いませんでした(やまもといちろう) |

|

突然出てきた日本維新の会4兆円削減プランって実際どうなんだよ(やまもといちろう) |

|

21世紀のスマートトラベラーは天候のヘッジまで考えなければいけない(高城剛) |

|

部屋を活かせば人生が変わる! 「良い部屋」で暮らすための5つの条件(岩崎夏海) |