その後、澤山は次々に打ち込まれ、結局その回だけで7失点を許してしまった。一方のユニオンズは中継ぎに新戦力のベテラン中村登が登板し、最後は同じく新戦力の秋山がぴしゃりと抑えるユニオンズ版『勝利の方程式』が完成。終わってみれば7対0でユニオンズの完勝に終わった。

「ユニオンズ、巨人軍を粉砕!」という見出しは、翌日のスポーツ紙各紙の一面に踊り、雑草軍団がエリートチームを破ったニュースは一般ニュースでも取り上げられることとなった。

まさかの快進撃を続けるユニオンズは、このままペナントレースも走り続けられるのか? それとも花粉症みたいに、春先だけのものなのか。真価の問われる開幕戦は近い。

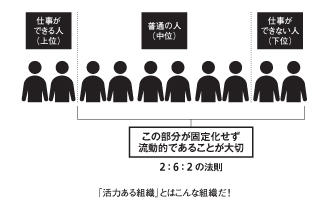

【教訓】流動性のない組織に成長はない

人事考課において「結果を出してる人をただ評価する」というのは、年功序列賃金と同じぐらい能のないマネジメントと言えるでしょう。結果を出している人を評価し、使うだけなら、プログラムを作ってコンピューターに管理させたほうが早いし安く済みます。

監督やマネジャーの資質というのは「結果を出してる人を使わずに、実績のない人を抜擢できること」にあります。リスクを避けていては成長できないというのは、人材育成についても言えることなんですね。

とはいえ、現実には実績を上げている人材の中に優秀な人が多いことは間違いなく、また、実績を出していない人を我慢して使い続けることにも限界があります。つまり、現実的には、組織内に一定の流動性を保ちつつ、どういったバランスで仕事と評価を与えるかがマネジャーには問われるということです。

「中より下」の人間が変革を起こす

もう一つ、組織内における流動性が必要な理由を述べておきましょう。

「2:6:2の法則」という話をきっと聞いたことがあるはずです。できる人2割、普通の人6割、できない人2割が組織を構成するという話で、多少数字にバリエーションはあるものの、それはどこの組織でもみられる傾向です。ここで重要なことは、この2:6:2が固定的なのか、流動的なのか、ということです。

各割合が比較的流動的で、特に下位2割があまり固定的でない組織であれば、組織には活力があり、新たな変化や成長も生まれやすいものです。要するに、上の2割はだい たいメンツが決まっていても仕方はないけれども、それより下は熾烈なレギュラー争いをしているイメージです。

逆に、下位2割がほとんど固定され ている組織は、職場に入っただけでどんよりとよどんだ空気が漂っていて、なかなか変化も革新も起きません。

理由は簡単ですね。〝変革〞を起こすのは、その時点で勝っている側の人間ではありません。彼は勝っているがゆえに、現時点でスタイルを変える必要性は無いからです。変革を起こす必要があるのはむしろ中より下の人間であり、彼らがファイティングスピリットを失わず前向きでい続けられる人事制度こそ、組織の力を最大限に伸ばす人事制度でしょう。

その意味では、年功の積み上げが長く尾を引き、モチベーションを喪失した人材が下位に固定化する傾向の強い終身雇用制度には、非常に問題が多いと言えるでしょう。主要ポストに就くベテランは自らが成功したビジネスモデルを変える意欲が薄く、本来はそうした変化の担い手となるべき下の人間は活力を失っている。そうした組織を筆者は数多く知っています。

下位の2割をバンバン首にする苛烈な制度までいかなくても、できるだけ年功が尾を引かず、いつでもリベンジ可能な流動的システムに変えるべきだというのが筆者の意見です。

2014年6月20日発売!

『「10年後失業」に備えるためにいま読んでおきたい話』

城 繁幸 著

ある日、「サラリーマンなんて言われたことやってれば楽勝だろ」が信条の山田明男に、とんでもないミッションが与えられてしまう。史上初の”終身雇用”プロ野球球団「連合ユニオンズ」への出向! 山田が見た終身雇用システムの光と影とは!?

――衝撃のストーリーが教えてくれる、すべての働く人のための生き残り術!

眼を閉じて、10年後の自分を思い浮かべてみてください。

「責任ある仕事を任され、安定した収入を得ている」そんな自分を明確にイメージすることができますか?

「さすがに失業している……ってことはないだろう」と思ったあなたは、日本の雇用環境についての見通しが少し甘いかもしれません。

人事部門には、「人材は職場環境で作られる」という格言があります。確かに、環境は人を変えます。でも、その環境を変えるのもまた人であり、その人自身の心の持ちようです。

さて、あなたは10年後に仕事で困らないために、今、どんな心構えで、何を準備すればいいのでしょうか。

この本では、「もし日本労働組合総連合会(連合)がプロ野球チームを保有して、全選手を終身雇用にしたら何が起こるのか」を細かくシミュレーションしました。そこには多くの日本人が見落としている「雇用の真実」を見つめるヒントが詰まっています。

「ありえないこと」が普通に起こる激変の「10年後」の世界で力強く生き残る方法、お伝えします。

<目次より>

1主体性を持って仕事をする

2嘘と本当を見分ける方法

3年功序列に期待するな

4環境が人を変える

5流動性のない組織に成長はない

6”研修”ですべてを変えるのは無理

7自分の市場価値を高める

8世の中にただ飯はない

9きれい事しか言わない人を信用してはならない

10ローンは組まないほうがいい

11若手に仕事を任せる

12過去の成功体験は捨てる

13「人に優しい会社」などない

14会社の”社会保障”には期待しない

15ブラック企業の心配をする暇があったら勉強しろ

16未来の成功体験はこれから作られる

四六判並製1C・248頁

定価 本体1600円+税

ISBN978-4-906790-09-8

その他の記事

|

人生を変えるゲームの話 第1回<「負ける」とは「途中下車する」ということ>(山中教子) |

|

もし朝日新聞社が年俸制で記者がばんばん転職する会社だったら(城繁幸) |

|

サイエンスニュースPICK UP by カワバタヒロト(川端裕人) |

|

スーツは「これから出会う相手」への贈り物 (岩崎夏海) |

|

重要な衆院三補選、戦いが終わって思うこと(やまもといちろう) |

|

最近笑顔の減った男性は要注意!? 「つられ笑い」は心身の健やかさの指標(名越康文) |

|

歴史と現実の狭間で揺れる「モザイク都市」エルサレムで考えたこと(高城剛) |

|

見捨てられる子供の安全(小寺信良) |

|

これからのビジネスは新宗教に学んだほうがいい!(家入一真) |

|

「都知事選圧勝」小池百合子は日本初の女性首相の夢を見るか?(やまもといちろう) |

|

季節の変わり目は食事を見直す変わり目(高城剛) |

|

「小文字」で執筆中(平川克美) |

|

怒りを動機にした分析は必ず失敗する(名越康文) |

|

観光客依存に陥りつつある日本各地の地方都市の行き着く先(高城剛) |

|

京成線を愛でながら聴きたいジャズアルバム(福島剛) |