武術研究者・甲野善紀氏のメールマガジン「風の先、風の跡――ある武術研究者の日々の気づき」に届いた、若者からの一通のメールによって始まった、哲学と宗教、人生を考える往復書簡。メールマガジン読者の間で話題となった連載をプレタポルテで公開します。

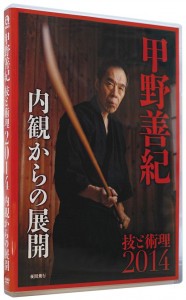

<甲野善紀氏の新作DVD『甲野善紀 技と術理2014 内観からの展開』好評発売中!>

一つの動きに、二つの自分がいる。

技のすべてに内観が伴って来た……!!

武術研究者・甲野善紀の

新たな技と術理の世界!!

武術研究家・甲野善紀の最新の技と術理を追う人気シリーズ「甲野善紀 技と術理」の最新DVD『甲野善紀 技と術理2014――内観からの展開』好評発売中! テーマソングは須藤元気氏率いるWORLDORDER「PERMANENT REVOLUTION」!

「狂信」と「深い信仰」の違い

【田口慎也から甲野善紀へ】

甲野善紀先生

お手紙ありがとうございました。先生から頂戴したお手紙を拝読しながら、いくつか私のなかにも気づきが起こりましたので、それについて書かせていただきたいと思います。

大本教の草創期を描いた『大地の母』は、甲野先生が薦められていることを知り、2年ほど前に最初から最後まで読み通しました。今回、改めて11巻の部分を読み直しながら、私は「狂信」と「深い信仰」の違いについて考えました。

甲野先生はよく「『大地の母』の11巻目の部分を読んでいれば、あれだけ多くの若者がオウム真理教にのめり込むことはなかったのではないか」と仰っていますが、私もこの部分を読んでオウム真理教の事件や、自分自身の「狂信への恐れ」について改めて考えました。

私は昔から宗教や信仰といったものに関心がありましたが、そのような自分の性質を知っているがゆえに、私が一番恐れていたことは「自分自身が知らぬ間に狂信者や原理主義者のようになってしまうのではないか」ということでした。

といいますのも、私が小学校高学年の時に起こったオウム真理教の一連の事件のことが頭から離れなかったからです。彼等の中には「近代科学などに対する憧れが破れて信仰の道に進んだ」人々もいたといいます。

「高い理想を掲げて大学に入学したが、その理想が破れ、その『内面の隙間・空虚感』を埋めるために宗教を求めた」という人々です。そうした面は私の中にもあり、彼らの行動が「他人事」だとは思えなかったためです。

それを防ぐにはどうしたらよいか…10代のころは「自分が狂信や原理主義に陥らないようにするにはどうすればよいのか」ということを自分なりに考えて、とにかく「相反するもの・相反する考え方に同時に触れよう」と思い定めました。

「自分の考え方のバランスを取る」方法として、当時の私にはそれ以外のやり方が思い浮かばなかったのです。とにかく、当時の自分から見て「相反する思想」、たとえば「徹底的な無神論を説く書物」と「信仰や宗教を肯定する立場を取る書物」とを同時に読み、とにかく自分の思考に揺さぶりをかけ、自分の思考が凝り固まらないように、自分の思考が「居付かない」ようにするよう、必死に努力していました。

そうしたなかで、私は「科学」と「宗教」についても自然と考えるようになり、「狂信的な信仰者や原理主義者」と「深い信仰者」の違いは何か、どこにその差が生まれてしまうのかについて、自分なりに考えてきました。

そして今は、「狂信」と「深い信仰」の違いは「対立するもの・矛盾するものを抱え込むことが出来るかどうか」という点にあるのだと思っています。

その他の記事

|

週刊金融日記 第281号 <Pythonで統計解析をはじめよう、北朝鮮ミサイル発射でビットコイン50万円突破>(藤沢数希) |

|

『数覚とは何か?』 スタニスラス ドゥアンヌ著(森田真生) |

|

ロシアによるウクライナ侵攻とそれによって日本がいまなすべきこと(やまもといちろう) |

|

韓国情勢「再評価」で、問題知識人が炙り出されるリトマス試験紙大会と化す(やまもといちろう) |

|

「日本の動物園にできること」のための助走【第一回】(川端裕人) |

|

「編集者悪者論」への違和感の正体(西田宗千佳) |

|

ナショナリズムの現在ーー〈ネトウヨ〉化する日本と東アジアの未来(宇野常寛) |

|

人々が集まる場に必要なみっつの領域(高城剛) |

|

ゲンロンサマリーズ『海賊のジレンマ』マット・メイソン著(東浩紀) |

|

「反日デモ」はメディアでどう報じられ、伝わったか(津田大介) |

|

世界的観光地が直面するオーバーツーリズムと脱観光立国トレンド(高城剛) |

|

野党共闘は上手くいったけど、上手くいったからこそ地獄への入り口に(やまもといちろう) |

|

『仏像 心とかたち』望月信成著(森田真生) |

|

親野智可等さんの「左利き論」が語るべきもの(やまもといちろう) |

|

揺れる「全人代」が見せるコロナと香港、そして対外投資の是非(やまもといちろう) |