※岩崎夏海のメルマガ「ハックルベリーに会いに行く」より

「オタク的な魅力+大衆性=ヒット」の法則

なぜヒットするのか?

ヒットにはいくつかの法則がある。

今日はそれを見ていきたい。

ヒットの法則の一つに、「大衆に見つかる」ということがある。その面白さは、けっして新しいわけではなく、それまでにもあった。しかし、一部のコアファンが知るのみで、大衆は知らなかった。それが大衆に見つかることにより、大ヒットにつながる。

その典型的な例が『君の名は。』だろう。新海誠監督は、知っている人は誰もが知っている(というと当たり前だが)映画監督だった。その才能は、知っている人なら誰もが一目置いていた。

しかし、大衆性がなかった。だから、これまで大ヒットにつながらなかった。それが、今回は見事に大衆性を獲得し、それによって大ヒットにつながったのである。

このパターンの変化球に「ハロウィン」がある。

日本で昨今流行しているハロウィンは、つまるところ、いやつまらなくても、本質的に「コスプレ」である。そしてコスプレは、もう何十年も前からある文化だ。

つまり、コスプレそのものは大衆も知っていた。さらに、「やれば面白いだろうな」ということさえ、うすうす感づいていた。

ところが、コスプレは大衆には広まらなかった。なぜかといえば、そこには「オタクの壁」があったからだ。

大衆は、ほとんどがオタクではない。それどころか、オタクに対して少なからず抵抗がある。そもそも、アニメを毛嫌いしたりしている。

そういう人が、コスプレをするわけにはいかなかった。逆の言い方をすれば、やりたくても心理的障壁が高すぎてできなかった。

ところがそこに、「ハロウィン」という別の動機付けが与えられた。そしてハロウィンは、全然オタク臭くなかった。むしろ、アメリカ育ちのスマートささえあった。

それで、大衆が一気に流れ込んだのだ。「コスプレ」は、やれば誰も面白がれるものだから、あっという間に広がったのである。

ところで、『君の名は。』のヒットを受けて、東浩紀さんは「オタクは死んだ」と表現していた。というのは、それまでオタクの専有物だった『君の名は。』や『シン・ゴジラ』のような作品が大ヒットし、いうなれば「一億総オタク化」のような状況が現出したからだ。

それは、いうならばゾンビが人間の数を上回ったような世界だ。

ゾンビは、数が少ないうちは特有の異端性がある。それが、ゾンビをゾンビたらしめている価値ともなっている。

しかし、ゾンビの数が人間の数を上回ってしまうと、その「異端性」が失われてしまう。そうして、ゾンビはもはやそれまでのゾンビと同質ではなくなる。

それと同じように、「オタク」にあった異端性が、『君の名は。』や『シン・ゴジラ』のヒットによって失われてしまった——という意味で、「オタクは死んだ」と表現したのだ。

しかしぼくは、オタクはまだ死んでいないと思う。オタクが嗜んでいることで大衆がまだ見つけていない「楽しみ」というのは、いくらでも残っているはずだ。

だから、それを見つけ出し、「ハロウィン」や『君の名は。』と同じように、そこに大衆性を加味することによって、新たなヒットは生み出せるはずである。きっと、これからもそうしたヒットは続くだろうと予測する。

時代の気分を代弁していた『PPAP』

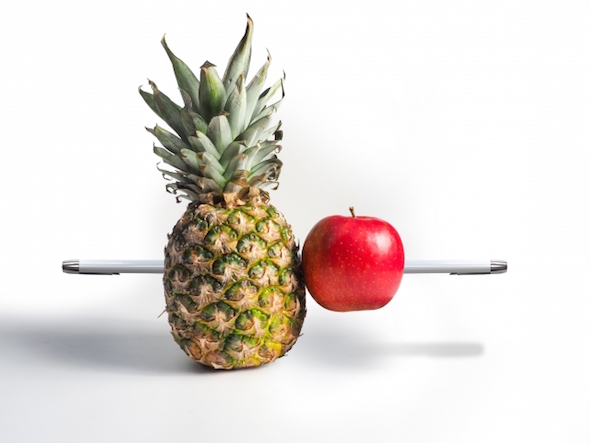

続いて、『PPAP』はなぜヒットしたのか?

これはおそらく、YouTubeが現出した世界の秀逸な「批判」になっていたからだろう。あるいは、人々がうっすら感じていたことの言語化になっていた。そういうシャーマンの役割を果たしていた。

この、「人々がうっすら感じていたことの言語化——シャーマンの役割を果たす」ということも、ヒットの法則の一つである。昔でいえば、おニャン子クラブの『セーラー服を脱がさないで』や、『踊る大捜査線』の「事件は会議室で起きているんじゃない、現場で起きているんだ」などがこれに当たる。

ではなぜ『PPAP』がシャーマンの役割を果たしたかといえば、それはYouTubeが新しい世界を生み出していたからだ。それは、「英語化がより促進された世界」だ。人類における英語を話す人の割合が増えた。

世界中で、英語を話せる人と日本語を話せる人の数は、約40倍の差があるといわれている。そして、YouTubeは視聴回数によって広告料が支払われるから、英語が話せるということは、それだけで日本語を話す人よりも40倍お得ということになる。単純に、お金が40倍儲かるのである。

これは、日本のような人口の多い国でさえそうなのだから、人口の少ない国ではもっと差が大きくなる。

だから、YouTubeでは今、ほとんどの国の人が英語で話す。日本人でも、英語を使うYouTuberは少なくない。

その結果、YouTubeにはアメリカ人やイギリス人以外の英語が溢れかえるようになった。今では、英語が母国語の人よりも外国語として英語をしゃべる人の方が多いくらいだ。

そういう人たちの英語は、訛っているのはもちろん、単語や文法が怪しいものも多い。いわゆるカタコトのへんてこな英語なのだ。

英語が母国語のアメリカ人やイギリス人たちは、そういう状況をちょっと皮肉っぽい目で見ていた。世の中にめちゃくちゃな英語がはびこるようになって、冷やかしたり皮肉ったりしたいような気分にもなっていたのだ。

しかしそれは、差別につながるというところもあって、なかなかできなかった。そうしたところに、めちゃくちゃな英語をあえて全面に押し出し、それを笑いにした動画があったため、英語ネイティブな人たちが「これは面白い!」と快哉を叫んだのである。特にYouTubeのファンは、めちゃくちゃな英語に触れる機会がとても多かったから、なおさらツボにハマった。さらに、それが非英語圏の日本人が作ったということもあって、差別を危惧する必要もなかった。

そういうふうに、英語圏の人々が潜在的に抱いていた「変な英語にもの申したい」というもやもやとした気持ちに対し、クリティカルなコンテンツを提供したからこそ、『PPAP』はシャーマンの役割を果たせたのである。

岩崎夏海メールマガジン「ハックルベリーに会いに行く」

『毎朝6時、スマホに2000字の「未来予測」が届きます。』 このメルマガは、『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』(通称『もしドラ』)作者の岩崎夏海が、長年コンテンツ業界で仕事をする中で培った「価値の読み解き方」を駆使し、混沌とした現代をどうとらえればいいのか?――また未来はどうなるのか?――を書き綴っていく社会評論コラムです。

『毎朝6時、スマホに2000字の「未来予測」が届きます。』 このメルマガは、『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』(通称『もしドラ』)作者の岩崎夏海が、長年コンテンツ業界で仕事をする中で培った「価値の読み解き方」を駆使し、混沌とした現代をどうとらえればいいのか?――また未来はどうなるのか?――を書き綴っていく社会評論コラムです。

【 料金(税込) 】 864円 / 月

【 発行周期 】 基本的に平日毎日

ご購読・詳細はこちら

http://yakan-hiko.com/huckleberry.html

その他の記事

|

成功を目指すのではなく、「居場所」を作ろう(小山龍介) |

|

まだ春には遠いニュージーランドでスマホ開発の終焉とドローンのこれからを考える(高城剛) |

|

山岡鉄舟との出会い(甲野善紀) |

|

厚労省統計問題の発生理由が“プログラムのバグ”とされていることに感じる疑問(本田雅一) |

|

夜間飛行が卓球DVDを出すまでの一部始終(第1回)(夜間飛行編集部) |

|

アーユルヴェーダを世界ブランドとして売り出すインド(高城剛) |

|

同じ場所にいつまでも止まってはいけない(高城剛) |

|

石破茂さん自由民主党の新総裁に選任、からのあれこれ(やまもといちろう) |

|

財務省解体デモとかいう茶番と、それに群がる情弱インフルエンサー連中の滑稽さについて(やまもといちろう) |

|

ゲームにのめりこむ孫が心配です(家入一真) |

|

週刊金融日記 第274号 <小池百合子氏の人気は恋愛工学の理論通り、安倍政権の支持率最低でアベノミクスは終焉か他>(藤沢数希) |

|

川の向こう側とこちら側(名越康文) |

|

食欲の秋に挑むファスティング(高城剛) |

|

400年ぶりの木星と土星の接近が問う「決意と覚悟」(高城剛) |

|

Amazonプライムビデオの強みとは(小寺信良) |