※メールマガジン「小寺・西田の金曜ランチビュッフェ」2018年7月13日 Vol.180 <人生を駆け抜けろ号>より

自宅にあるものが届いた。「Luna Display」という製品だ。

あ、いや、届いた、と言っても勝手に送られてきたわけではない。以前にクラウドファンディングに参加していたのである。実は忘れかけていたのだが。USB Type-Cコネクタを備えた、指先ほどの小さなモジュールである。価格も安い。実は69.99ドルしかしない。

・Luna Displayのパッケージ。とにかく小さくてシンプル。

・本体は指先に乗るくらい。これがなかなかいい仕事をしてくれる。

これがなにをするものかというと、「iPadやiPhoneを、マックのセカンドディスプレイ」にするものだ。

「そういうアプリ、いくつかあるよね」と思った方は鋭い。この製品、その種のアプリのうち、特にグラフィックを扱う人に人気の「Astropad」を作る、Astropad社の新製品である。

・Luna Display公式ページ。この後の出荷は来年1月の正式販売時になるが、こちらから注文できる。

https://lunadisplay.com/

iPadをセカンドディスプレイにするアプリはいくつかある、と書いた。だが、「本当に満足できるもの」があったか、というとそうでもない。

ひとつめは「表示」。iPadをセカンドディスプレイにする、というと、iPadのネイティブ解像度に合わせて表示するもの……と期待する人が多いはず。でも、実際にはそうはならず、「iPadの画面の一部に、マックやPCの画面を拡大・縮小表示してあてはめる」場合が多い。

例えば、この種のアプリとして有名なものに「Duet」がある。DuetはマックとWindowsの両方に対応したものだが、「1080pのディスプレイをエミュレーションする」ような形になるので、画面全体を活かせない。

Astropadは画面全体を使うが、そもそもこれは「iPadのペンやタッチを活かし、マックでも使うツール」として始まっているので、セカンドディスプレイ的には使えなかった。

次の不満は「速度」。書き換えはかなり早く、そこそこ美しいのだが、母艦となるPC/Mac側での操作がiPad側に反映されるまで、なんとも微妙なラグがある。まあそれでも、各社努力し、「ああ、がんばってるな」と感じるくらいには速くなってきた。iPad Pro登場以降、「ペンで絵を描きたい」というニーズが大きくなったので、開発が進んだのだろう。

一方で、それが「ワイヤレスでできる」製品となるとまた少なくなる。セカンドディスプレイ向けでなかったAstropadはワイヤレス対応だが、Duetはケーブルが必須。この手のソリューションは「帯に短したすきに長し」的なところが少なくなかった。

と、そこに出てきたのがLuna Displayである。「シンプルに、画質の良いセカンドディスプレイができる」「ワイヤレスもOK」「遅延も少ない」と3拍子揃ったソリューションである。

・というわけで、Luna Displayを使ったセカンドディスプレイ環境。iPadが「普通の高解像度ディスプレイに見える」ところがポイント。これがなかなかできなかった。

使い方もごくシンプル。本当に「普通のセカンドディスプレイ」として振る舞ってくれる。iPadの解像度に「きっちり対応して全画面」であることで、本当に快適に使える。Luna Displayを動作させるアプリを、MacとiPadの双方でダウンロードしてインストールすれば準備完了。同じWi-Fiネットワークの中にiPadとMacを配置し、Luna DisplayをMacに差し込み、iPadでアプリを立ち上げればOKだ。何度か画面がブリンクするが、最初につながる時だけの話だ。

・Luna Display自体は、本体のUSB-C端子に差し込む。

・Mac側のUIはシンプル。サブディスプレイとしてどこに配置するか、解像度を「Retina」にするか、くらいの設定しかない。

しかも地味にすごいのは、「iPad側のUIは全部生きている」ことだ。SmartKeyboardなどがiPadについていれば、そちらからの入力は「Macに」反映され、画面のタップは「クリック」扱いに。二本指で動かせばスクロールになるし、拡大縮小もOK。要は「タッチパッドと同じ操作」になるわけだ。Luna Displayだけではダメだが(この辺は後述する)、Apple Pencilにも対応する。

「あの小さい赤いのに、そんな謎のワイヤレス技術が……」と思われそうだが、そうではない。使うのは基本的にWi-Fi。あのアダプターは、「外部ディスプレイのふりをして、映像をMac側に戻すもの」のような働きをしている。

また、表示用の画像をiPad側とやりとりする時には、同社がAstropadのハイエンド版「Astropad Studio」向けに開発した「Liquid」という技術を使っている。スクロールさせたり、こみいった画像の多い表示を動かしたりすると、一瞬「いかにも画像圧縮っぽいノイズ」が見える。画面が止まっていたり、書き換え範囲がごく狭かったりする場合にはほぼ影響が出ないので、トレードオフとしては納得できる範囲だろう。解像度をRetinaから通常に落としたり、表示画質設定を落としたりすれば圧縮ノイズはさらに減るし、レイテンシーも短くなる。

・上が通常時の、下がLuna Displayで「ノイズが出た」時の画面。画面の状況によっては消えづらいので、そこにちょっとクセを感じる

Wi-Fiでの利用については、若干の注意点がある。一般家庭やオフィスではまず問題ないが、公衆Wi-Fiや一部のテザリングなどでは、セキュリティの関係から「同一LAN内の別の機器を探せない」ようになっている。その場合にはWi-Fiでは使えないので、Lightningケーブルを使った「有線接続」になる。

Luna Displayを使うためのアプリは、Mac版もiPad版も「無料」。70ドルでこの環境が得られるなら、なかなかお買い得だと思う。

もちろん、Astropad側もマネタイズのことは考えている。Luna Displayにはシンプルな「セカンドディスプレイ」の機能しかない。指を複数使って「ショートカット」を実現したり、Apple Pencilと連動して絵を書いたりするには、有料のAstropadシリーズが必要になる。安価でペンには対応しない買い切り(3600円)の「Standard」か、Apple Pencilを含めたすべての機能を持つ、年額8800円の「Studio」を使う必要がある。従来からのユーザーは、Luna Displayになっても追加料金は必要ない。そして、Luna Displayなしでは実現していなかったセカンドディスプレイも使えるので、「全部入り」は「Luna+Studio」、ということになる。

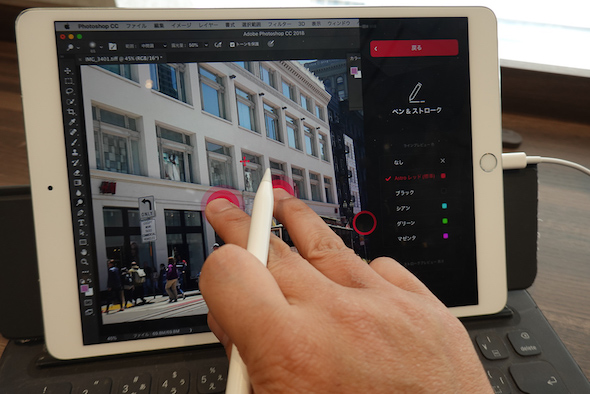

・Astropad Studioを使ってペンを活用。Mac版のPhotoshopなどが「タッチ+ペン付きのセカンドディスプレイで動いている」ような感覚だ。

Luna Displayは、「できそうでできていなかった」ことがシンプルに実現できていて、非常に満足度の高い製品だ。すぐにもお勧めしたいところだが、実はこれ、現在は「プレオーダー中」で、クラウドファンディング応募者だけが手にしている状態だ。

製品の出荷は来年の1月を予定していて、現在プレオーダー中である。

開発元のFAQによれば、「Windows版の開発も検討中」とのことなので、「マカーだけの話なのね」と思わず、ゆったりお待ちいただだければ、と思う。

小寺・西田の「金曜ランチビュッフェ」

2018年7月13日 Vol.180 <人生を駆け抜けろ号> 目次

01 論壇【小寺】

著作権、自分が死んだらどうなる?

02 余談【西田】

iPad「セカンドディスプレイ化」の決定版?! 「Luna Display」

03 対談【小寺】

デジカメWatch折本編集長と語る、「コンデジ奇談」 (3)

04 過去記事【小寺】

パソコンは誰のもの? Windows10の強引なアップデートは是か非か

05 ニュースクリップ

06 今週のおたより

07 今週のおしごと

コラムニスト小寺信良と、ジャーナリスト西田宗千佳がお送りする、業界俯瞰型メールマガジン。 家電、ガジェット、通信、放送、映像、オーディオ、IT教育など、2人が興味関心のおもむくまま縦横無尽に駆け巡り、「普通そんなこと知らないよね」という情報をお届けします。毎週金曜日12時丁度にお届け。1週ごとにメインパーソナリティを交代。 ご購読・詳細はこちらから!

コラムニスト小寺信良と、ジャーナリスト西田宗千佳がお送りする、業界俯瞰型メールマガジン。 家電、ガジェット、通信、放送、映像、オーディオ、IT教育など、2人が興味関心のおもむくまま縦横無尽に駆け巡り、「普通そんなこと知らないよね」という情報をお届けします。毎週金曜日12時丁度にお届け。1週ごとにメインパーソナリティを交代。 ご購読・詳細はこちらから!

その他の記事

|

なぜゲーム機だけが日本発のプラットフォーム作りに成功したのか(西田宗千佳) |

|

【第6話】闘志なき者は去れ(城繁幸) |

|

学術系の話で出鱈目が出回りやすい理由(やまもといちろう) |

|

東大生でもわかる「整形が一般的にならない理由」(岩崎夏海) |

|

週に一度ぐらいはスマートフォンを持たず街に出かけてみよう(名越康文) |

|

ドイツでAfDが台頭することの意味(高城剛) |

|

「自己表現」は「表現」ではない(岩崎夏海) |

|

石破茂さん自由民主党の新総裁に選任、からのあれこれ(やまもといちろう) |

|

「ウクライナの次に見捨てられる」恐怖から見る日米同盟の今後(やまもといちろう) |

|

「苦しまずに死にたい」あなたが知っておくべき3つのこと(若林理砂) |

|

ノーヘル『電動キックボード』をどう扱うべきか(やまもといちろう) |

|

ニューノーマル化する夏の猛暑(高城剛) |

|

メディアの死、死とメディア(その3/全3回)(内田樹) |

|

自民党総裁選目前! 次世代有力政治家は日本をどうしようと考えているのか(やまもといちろう) |

|

5年後の未来? Canon Expoで見たもの(小寺信良) |