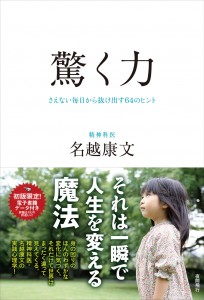

好評発売中!

驚く力―さえない毎日から抜け出す64のヒント

現代人が失ってきた「驚く力」を取り戻すことによって、私たちは、自分の中に秘められた力、さらには世界の可能性に気づくことができる。それは一瞬で人生を変えてしまうかもしれない。

自分と世界との関係を根底からとらえ直し、さえない毎日から抜け出すヒントを与えてくれる、精神科医・名越康文の実践心理学!

amazonで購入する

時間とは「妄想」である

「時間がない」

「時間に追われる」

「自分の時間が取れない」

「時間を有効に使えない」

……こういった<時間>にまつわる質問を受けることがよくあります。

時間にまつわる悩みを抱えている方がまず気をつけたほうがいいのは、そもそも「時間」を主語や、目的語にしている時点で、それはかなり妄想的な発想に陥っている可能性が高い、ということです。

昨日、今日、明日と時間を区別すること自体が、実は妄想的です。「時間が……」「時間に……」ということが頭に浮かんでいる状態では、僕らは目の前のことに集中できていません。そういう悩みが生じている瞬間、その人は「時間の妄想性」に足元をすくわれているんです。

ただ、そうはいっても、僕らはそう簡単に時間から自由になることはできません。少なくとも現代人にとって、時間という観念(妄想)は非常に強固で、そこから解放されることは容易ではない。「時間なんて気にしない!」と心に決めただけでは、どうにもならないんです。

その証拠に、僕たちは「5分遅れてもなんてことはない」と頭でわかっていても、電車に乗り遅れそうになった瞬間、心に焦りが生じてしまいます。時間という妄想は相当根深く、僕ら現代人の心を縛っているのです。

時間を「空間的」に捉え直してみる

時間から少しでも自由になる方法として、今回は「時間を空間的に捉える」ということを考えてみましょう。僕らは時間というものに対して、「線」で捉えるようなイメージを持っています。それを三次元的に広げ、「チューブ」のようなイメージに変えてみる。

左側の過去から、右側の未来に向かって、太さを伸び縮みさせながら流れていくチューブをイメージしてみる。そうすると、「横軸」の時間の流れに対して、「縦軸」や「奥行」に向かって伸び縮みするチューブの太さが、時間の「濃さ」「密度」を表すことになります。その時間が自分にとって濃密であれば時間のチューブはどんどん「太く」なり、その時間を集中して過ごすことができなければ、時間のチューブはどんどん「細く」なっていく、というわけです。

そうやって時間というものをとらえ直してみると、時間は決して均一ではなく、いわばウインナーソーセージのように伸び縮みしている様子がはっきりとイメージできてきます。

もちろん、これもひとつの時間についての妄想的な捉え方に過ぎない、ということもできます。先に述べたように、過去、現在、未来という捉え方も妄想に過ぎないわけですから。でも、少なくともビジネスや実務のレベルで時間の使い方が上手な人というのは多かれ少なかれ、こういう「伸び縮みする時間」のイメージを持っているものなんです。

なぜかというと、「時間のチューブ」が太くなっている時間帯を上手に使うと、「細い時間帯」にがんばるのに比べて何倍、場合によっては何十倍もの仕事をこなしたり、思索を深めたりすることができるからです。読書でいえば、「細い時間帯」には、1時間かかっても5~10ページ読むのがやっとだという人が、「太い時間帯」には、100ページ以上、薄めの新書なら読み切ってしまうことすらあるぐらい、すらすらと読み進めることができる。

「できる人」というのは実は、そういう「伸び縮みする、三次元的な時間」を捉えることによって、普通の人よりも少し、時間の呪縛から自由になっているんですね。

その他の記事

|

まだ春には遠いニュージーランドでスマホ開発の終焉とドローンのこれからを考える(高城剛) |

|

俺たちにとって重要なニュースって、なんなんでしょうね(紀里谷和明) |

|

夏至にまつわる話(高城剛) |

|

変化の本質は、コロナではなく、自動化に向かう世界(高城剛) |

|

DeNA「welq」が延焼させるもの(やまもといちろう) |

|

小笠原諸島の父島で食文化と人類大移動に思いを馳せる(高城剛) |

|

ゆとり世代がブラック企業を育んだ(岩崎夏海) |

|

「実現可能な対案」としての『東京2020 オルタナティブ・オリンピック・プロジェクト』(宇野常寛) |

|

【動画】不可能!? 目の前に振り下ろされる刀を一瞬でかわす武術家の技(甲野善紀) |

|

「テレビに出ている若手ロシア専門家」が古典派ロシア研究者にDISられる件(やまもといちろう) |

|

「キレる高齢者」から見る“激増する高齢者犯罪”の類型(やまもといちろう) |

|

『ズレずに 生き抜く』(文藝春秋)が5月15日刊行されることになりました(やまもといちろう) |

|

ネット時代に習近平が呼びかける「群衆闘争」(ふるまいよしこ) |

|

勢いと熱が止まらないマレーシアの経済成長(高城剛) |

|

タバコ問題を考えなおす(川端裕人) |