東京の音楽家講座――2015年2月3日

新宿のドルチェ楽器のホールで行われた東京の音楽家講座は、前述の通り、開講して以来10年間続いているという人気の講座。今回は、和太鼓、声楽、ハープ、タール、指揮者、発声指導の方が参加され、その中にはこの講座を受けるため、はるばるロンドンから来られている方、また東京にお住まいのアメリカ人、中国人の方が参加されるという国際色豊かな講座だった。特に面白かった2つの例を紹介する。

・タール

タールは、中東で用いられる直径50センチ程の打楽器で、円形の木枠の片面に皮が張られている。いわば大きめのタンバリンのようなもので、片手で持ち、両方の手で皮部分や木枠を叩くという奏法だ。椅子に座って片膝の上にのせる、あるいは立って演奏するのだが、これが大層重く、タールに興味をもち習いたいという人が来ても、その重さと体勢維持の苦しさを前に去っていくこともしばしばだという。確かに楽器を支える腕と肩に相当負荷がかかり、この体勢を維持するのは大変そうだ。先生の回答は、タールをそのまま片腕で「持ち上げる」のではなく、身体がフワッと起き上がると同時にタールが「持ち上がる」ようにするというもの。最初に片手でタールを持った段階で、やや前傾になり、タールを持っていないかのように感じる場所を肩や腕の開きを調整しながら探す。そこから、でんぐり返しの要領で前につんのめると同時に、倒れまいとする腰の動きを利用すると、身体がスッと起き上がり、タールも苦もなく持ち上がる。つまり、楽な姿勢のまま、身体が自動的に起き上がる勢いを使い、自然な構えに持っていくとのこと。その方法を見つければ、「どんどん弾くのが楽しくなるでしょう」とのこと。

・指揮者

指揮をするときに指揮棒を持つと、どうしても腕と肩が硬くなり、オーケストラの音の伸びも悪くなるので、指揮棒を持たずに手だけで指揮をしていたが、これから大人数を前に指揮するとき、「やはり指揮棒を持ってほしい」という要望があったので、「自然に指揮棒を振るにはどうしたらよいでしょうか」という質問が寄せられた。その指揮者の指揮棒を振る姿を見るやいなや、「これはつらい」という先生の一言。そこからその場で、肩が詰まらず指揮棒を持てる方法が提案された。まず、指揮棒を振らない方の手(右利きの場合は左手)で、指揮棒の持ち手とは逆、つまり指揮棒の先を逆手で持つ。その手を背中に回し、背中の中ほどで指揮棒を振る手(右手)にバトンパスし、そのまま背中から手を前に持ってきて指揮棒を振る。この方法で指揮をすると、肩のつまりがなくなり、素手で指揮をするときと同様な滑らかな動きが見られ、会場にいた人達がワッと湧いた。

その他、踵をつけたまま前傾せずにしゃがんでいく「屏風座り」や、しゃがんだ姿勢から楽に立つ「人間鞠」の実演を通して、身体をあえて不安定な体勢にもっていき、心身ともに楽器に囚われないように身体全体を使う方法が紹介された。

東西2つの音楽家講座を通して――身体との対話を考える

先生と相談者の実演を熱心に見つめる参加者からは、一様に感嘆の声がもれた。「こんなの見た事も聞いた事もない」、「音が全然違う」等々。音と素直に向き合っているからこそ、妥協を許さないその姿からは、「甲野大先生を前にしてお伺いをたてよう」、「適当に頷いていよう」といった様子は微塵も見受けられなかった。ただ、その身体捌きの一挙一動を見つめ、少しでも自分の奏法、自分の身体に取り入れようと、さまざまな角度から観察していた。

参加者はそのように観察を通して、別個体としての楽器を「扱う」のではなく、身体の延長線上にある、私のもう一つの器官として楽器と「繋がる」感覚を構築していっているように私は思えた。楽器と身体が「繋がる」過程で、その回路の詰まりをなくす。他者の身体を通して、自分の身体を見つめ直すということは、楽器と私の在り方という関係性を見つめ直すことに他ならない。その段階になって、初めて、楽器そのものや、楽器の音色、そのためのメソッドといった概念ばかりに固執し、どこか無意識のうちに自分の素直な身体を置き去りにしてしまっていた自分にハタと気付くのだと思う。

メソッドというものは、広く一般化していく過程でどうしても形骸化してしまい、「形」(型)だけが一人歩きしてしまう。伝わる過程で様々な文脈が加えられ、果ては同じ「形」に見えてもまったく質が異なってしまうというのは、ある意味メソッドの宿命とも言える。とはいえ、人が習う以上は先人の残す「型」を手がかりとして、まずはやってみることしか始まらない。問題はその後で、ある程度「形」(型)が分かったら、そこに居着かず、無駄なところを削ぎ落とし、自分なりの自然の「形」を探すことだ。ことに芸術は、既存のものから「調達」して作っていくものではないのだから。

山伏はホラ貝を吹き、山々に響く音の通りをみて、その日行くべき道を決めるという。安全に舗装された道ではなく、険しい道なき道を音の通りで選ぶ。それは、科学的な根拠も論理的説明も一切介在しない世界だ。彼らは、音の道という感覚のみで、その世界に命を託す。今や、科学的根拠や論理的説明などに重きがおかれ、自然と形成されてきた世界を硬直化したものにしている。しかし、私たちが命を託すに値する世界は、そのような何かに保証されたメソッドや組織の都合によって権威付けされたものなのだろうか。本来命を託すべきは、こうした自然の響きを感じる、感性と呼ばれるものではないだろうか。

メソッドに執着するというのは、多様性を拒否し、生命的にも「詰まる」こと。だからこそ、一番身近な自然である身体を通りのよいものにする必要があるように思う。そしてその試みこそが、どんな時代でも、音楽やダンス等の芸術が絶えることがなかったことに繋がるのだと思う。すなわち、芸術を通して、今ここにある身体や常識を解体し、再構築していくこと。この感覚は、人の運命として、我知らず、連綿と流れているように思う。

通りのよい道は、詰まることのない道だ。そこには、絶妙な音が響き、残る。それが余韻と呼ばれるもの。余韻を味わうことは、「形」ないもの、「世界」を愛でることだ。

あの会場にあった空気の熱さは、他者と自分が、自分と楽器が、音符を越えて新たに繋がっていく何かを求めようとするエネルギーの熱さだった。そして、その熱さには、音の響きを通して身体の通り道を見つけ、間接的に「世界」を愛でる瞬間を味わった心地よさも含まれていた。

これだけ当意即妙に様々な楽器の相談に回答する先生だが、その回答は予め用意されたものではなく、即興である。伺うと、やはり楽器の演奏に関しては、どの楽器に関してもほとんど未経験で、ただ楽器を演奏する人の動きを自らの身体の感覚に取り込んで、違和感を見つけるとのこと。したがって、講座の折りに口から出た言葉の3分の2は初めて言ったことで「私も驚いています」ということらしい。必然的な身体の動きをもとにアドバイスをし、身体に深く響く場所を求めるその様は、実に「身ごと」(見事)としか言いようがない。

音楽に志す人、演劇、ダンス、その他身体表現に携わる人、新たな教育の在り方を模索する人などは、機会があれば、ぜひ参加していただきたい。間違いなく、頭と身体の響きがよくなり、心地よい余韻に浸る事が出来るだろうから。

平尾 文

<プロフィール>

2011年神戸女学院大学、文学部総合文化学科卒業。現在はフリーランスのライター

として活動中。

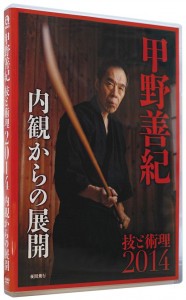

<甲野善紀氏の新作DVD『甲野善紀 技と術理2014 内観からの展開』好評発売中!>

一つの動きに、二つの自分がいる。

技のすべてに内観が伴って来た……!!

武術研究者・甲野善紀の

新たな技と術理の世界!!

武術研究家・甲野善紀の最新の技と術理を追う人気シリーズ「甲野善紀 技と術理」の最新DVD『甲野善紀技と術理2014――内観からの展開』好評発売中! テーマソングは須藤元気氏率いるWORLDORDER「PERMANENT REVOLUTION」!

甲野善紀氏のメールマガジン「風の先、風の跡~ある武術研究者の日々の気づき」

自分が体験しているかのような動画とともに、驚きの身体技法を甲野氏が解説。日記や質問コーナーも。

自分が体験しているかのような動画とともに、驚きの身体技法を甲野氏が解説。日記や質問コーナーも。

【 料金(税込) 】540円 / 月 <初回購読時、1ヶ月間無料!!> 【 発行周期 】 月2回発行(第1,第3月曜日配信予定)

ご購読はこちら

その他の記事

|

心身や人生の不調対策は自分を知ることから(高城剛) |

|

「大テレワーク時代」ならではの楽しみ(高城剛) |

|

成功を目指すのではなく、「居場所」を作ろう(小山龍介) |

|

欠落していない人生など少しも楽しくない(高城剛) |

|

“美しい”は強い――本当に上達したい人のための卓球理論(上)(山中教子) |

|

ストレスを可視化しマネージメントする(高城剛) |

|

天然の「巨大癒し装置」スリランカで今年もトレーニング・シーズン開始(高城剛) |

|

コロナ禍以前には戻らない生活様式と文化(高城剛) |

|

恥ずかしげもなくつまみをめいっぱい回せ! Roland「JC-01」(小寺信良) |

|

ヒトの進化と食事の関係(高城剛) |

|

就活の面接官は何を見ているか(岩崎夏海) |

|

生活保護世帯の自閉症一家と防音室と、あっさり出ていかれた私の話(やまもといちろう) |

|

ご報告など:いままで以上に家族との時間を大事にすることにしました(やまもといちろう) |

|

プログラミング言語「Python」が面白い(家入一真) |

|

遺伝子と食事の関係(高城剛) |