※高城未来研究所【Future Report】Vol.418(2019年6月21日発行)より

今週は、ヒマラヤ5000メートル越の山から、インドのマナリ、パンジャーブ州チャンディガール、デリー、東京、金沢と移動しています。

ボンベで酸素吸入しながら登るヒマラヤの山々から、イスラエル・ヒッピーの町オールド・マナリ、コルビジェが都市デザインを手がけたチャンディガール、南アジア最大の都市デリーから世界最大の都市圏人口を誇る東京、そして古都金沢と短期間で移動すると、低酸素地帯にしばらくいたせいか、目の前にある現実が、現実のように思えません。

まるで、ゲームの世界を歩いているような不思議な感覚を文字にすることは難しいのですが、人は想像以上に頭のなかで空間認識を行なっているんだな、と実感します。

いや、ゲームというより、テレビのチャンネルを変える感覚に近いかもしれません。

どちらにしろ、浮遊感のような感覚が今週ずっと続いており、現実と非現実の間を彷徨っている状態なのですが、不思議と心地よい感じがあります。

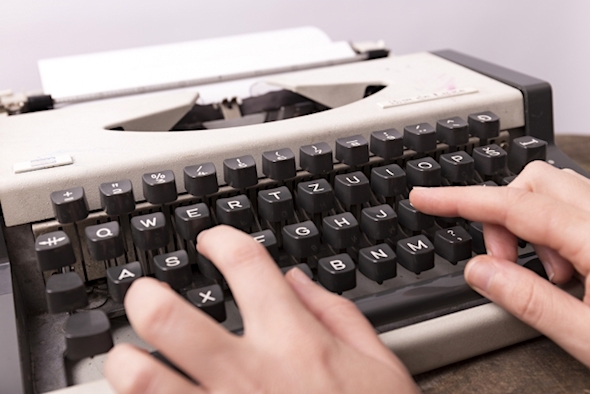

実は、僕にとって、このような定期的なメールマガジンの執筆は、現実世界に戻れる「唯一の鍵」のような作業で、かつてビート・ジェネレーションの作家たちが、タイプライター(主にロイヤル社製)を持って旅に出た理由が、よくわかります。

ジャック・ケルアックやアレン・ギンズバーグそしてウィリアム・バロウズを初めとするビート・ジェネレーションの作家たちは放浪者であり、反逆者であり、当時のアメリカの社会規範に片っ端から立ち向かっていったことで知られています。

広大なアメリカ大陸からモロッコまでを自由気ままに旅し、ライブ・ポエトリー・リーディングを各地で行いました。

このような作家を生業としている者に限らず、あらゆる人にとって「書く」ことは、我に返ることでもあり、そこには、ちょっとしたメールも計画も含まれます。

自分の頭のなかに溜まった良いアイデアも悪い想いも、まるで「書く」ことによってデトックスされ、正しい自分を取り戻す行為なのではないか、と思えて仕方がありません。

他者とのコミュニケーションではなく、自分との対話としての「書く」こと。

誰にでもできそうで、誰も行わなかった「書く」手法を発見したのが、ビート・ジェネレーションの作家たちなのでしょう。

さて、今年も、いよいよ本格的な夏がやってきます。

今年は忙しく、すでに世界4周しましたが、来月には5周目が控えています。

移動距離とアイデアは比例する。

長年お話しして参りました僕の言葉が本当に正しいとしたら、今後、いったいどんなアイデアが飛び出すのか。

なにより、僕自身が楽しみでなりません。

みなさま、どうか良い夏の旅を!

高城未来研究所「Future Report」

Vol.418 2019年6月21日発行

■目次

1. 近況

2. 世界の俯瞰図

3. デュアルライフ、ハイパーノマドのススメ

4. 「病」との対話

5. 身体と意識

6. Q&Aコーナー

7. 連載のお知らせ

高城未来研究所は、近未来を読み解く総合研究所です。実際に海外を飛び回って現場を見てまわる僕を中心に、世界情勢や経済だけではなく、移住や海外就職のプロフェッショナルなど、多岐にわたる多くの研究員が、企業と個人を顧客に未来を個別にコンサルティングをしていきます。毎週お届けする「FutureReport」は、この研究所の定期レポートで、今後世界はどのように変わっていくのか、そして、何に気をつけ、何をしなくてはいけないのか、をマスでは発言できない私見と俯瞰的視座をあわせてお届けします。

高城未来研究所は、近未来を読み解く総合研究所です。実際に海外を飛び回って現場を見てまわる僕を中心に、世界情勢や経済だけではなく、移住や海外就職のプロフェッショナルなど、多岐にわたる多くの研究員が、企業と個人を顧客に未来を個別にコンサルティングをしていきます。毎週お届けする「FutureReport」は、この研究所の定期レポートで、今後世界はどのように変わっていくのか、そして、何に気をつけ、何をしなくてはいけないのか、をマスでは発言できない私見と俯瞰的視座をあわせてお届けします。

その他の記事

|

英国のEU離脱で深まる東アフリカ・モーリシャスと中国の絆(高城剛) |

|

「ふたつの暦」を持って生きることの楽しみ(高城剛) |

|

古い日本を感じる夏のホーリーウィークを満喫する(高城剛) |

|

【第5話】オープン戦(城繁幸) |

|

観光業の未来を考える(高城剛) |

|

『ご依頼の件』星新一著(Sugar) |

|

日本のものづくりはなぜダサいのか–美意識なき「美しい日本」(高城剛) |

|

「モテる人」が決して満足できない理由(岩崎夏海) |

|

俺たちの立憲民主党、政権奪取狙って向かう「中道化」への険しい道のり(やまもといちろう) |

|

古いシステムを変えられない日本の向かう先(高城剛) |

|

今の京都のリアルから近い将来起きるであろう観光パニックについて考える(高城剛) |

|

「ブラック企業」という秀逸なネーミングに隠された不都合な真実(城繁幸) |

|

冬のビル籠りで脳と食事の関係を考える(高城剛) |

|

安倍昭恵女史と例の「愛国小学校」学校法人の件(やまもといちろう) |

|

迷路で迷っている者同士のQ&A(やまもといちろう) |