2013年4月13日、『栗本慎一郎の全世界史 ~経済人類学が導いた生命論としての歴史~』(技術評論社)が刊行されました。

同書は、タイトルが物語るように、経済人類学者・栗本慎一郎氏が「世界史」をテーマにまとめあげた一冊で、『意味と生命』『パンツをはいたサル

』以来、アカデミズムの世界で40年にわたり活躍してきた氏の事実上「最後の作品」にあたります。

いわば、引退試合。それがなぜ世界史? 栗本氏のことを詳しく知らない読者にとっては、そんな疑問も湧いてくるかもしれません。でも、過去の栗本作品をたどっていけば、それは当然の帰結。なぜなら、栗本経済人類学の本質は「社会を生命体として捉えること」にあるからです。

社会が生命体? ……それは決して比喩ではなく、実際に社会を生きているものとして見なし(ヒトが細胞にあたるわけです)、そこからこの世界に起こる現象を捉えようとするのが、栗本氏の学者としての一貫した目線。となれば、歴史を扱う意味も見えてくるでしょう。

「つまり社会や共同体もまた生命としての身体性を持ち、要するに生命なのである。とすれば社会の「歴史」というものは、生命体の少しずつの「変態」ということでもあるのではないか。そうした各システムや階層の連なりの中にわれわれは生きている」

(本書「まえがき」より)

「世界史」ではなく、「全世界史」という概念

では、副題にもある「経済人類学が導いた生命論としての歴史」とはどんなものなのか? じつは、ここが本書を読み進めていく上での最大のカギになります。

歴史を「生命体の変態」として捉えた場合、問題になってくるのは「いかにして生命全体を見渡すか?」。「全体」ではなく「部分」、つまり、「木を見て森を見ず」では歴史の本質は見えてこないことになりますが、それは何を意味するか?

言うまでもありません、東洋史と西洋史、日本史……といった具合に地域によって歴史をバラバラにし、さらには古代史、中世史、近代史というふうに時代ごとに細分化させて捉えること自体が「誤り」だということ。そこで出てくる言葉が「全世界史」という概念です。

教科書で扱われている「世界史」ではなく、「全世界史」。

この視点が明瞭になってくると、既成の歴史の本が世界史と称しながら、結局のところ「ゲルマン人と漢民族の都合で作られた、非常に偏った限定的なもの」であることが否応なく見えてくるでしょう。

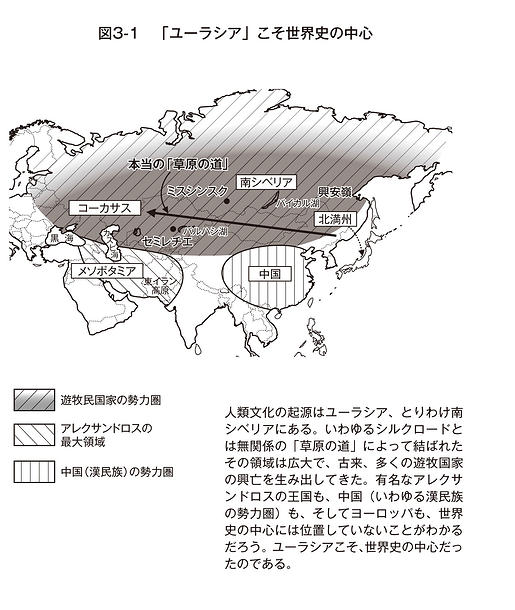

この全世界史(いわば地球文明史)の舞台になるのは、地球の体幹部にあたる「ユーラシア」です。下記の地図をご覧になればわかりますが、ユーラシアを中心にすると中国も西ヨーロッパも、オリエント(メソポタミア〜東イラン高原)を制覇したアレクサンドロスの王国も、どれも「辺境」にあることがわかるでしょう。

とはいえ、ユーラシアと言っても、いまのロシアや中央アジアの一帯にそんなに優れた文明や文化があったとは思えない。……そんな声も聞こえてきそうですが、果たしてそうでしょうか?

その他の記事

|

『声の文化と文字の文化』ウォルター・オング著(森田真生) |

|

甲信越の山々を歩いて縄文の時代を想う(高城剛) |

|

Apple、SONY……「企業の持続性」を考える(本田雅一) |

|

欠落していない人生など少しも楽しくない(高城剛) |

|

「コロナバブル相場の終わり」かどうか分からん投資家の悩み(やまもといちろう) |

|

子どもに「成功体験」を積ませることよりも、親の「しくじった話」が子どもの自己肯定感を育むってどういうこと?(平岩国泰) |

|

東京15区裏問題、つばさの党選挙妨害事件をどう判断するか(やまもといちろう) |

|

なぜ東大って女子に人気ないの? と思った時に読む話(城繁幸) |

|

寒暖差疲労対策で心身ともに冬に備える(高城剛) |

|

怒って相手から嫌われることのメリット(岩崎夏海) |

|

「なし崩し」移民増加に日本社会は如何に対応するか(やまもといちろう) |

|

サイエンスニュースPICK UP by カワバタヒロト(川端裕人) |

|

「日本の労働生産性がG7中で最下位」から日本の労働行政で起きる不思議なこと(やまもといちろう) |

|

アップル暗黒の時代だった90年代の思い出(本田雅一) |

|

「負けを誰かに押し付ける」地方から見た日本社会撤退戦(やまもといちろう) |