敗残者の嘆き節

さて、三波春夫に戻りましょう。

ウィキペディアを見ると、三波の経歴としてこうあります。

「1944年に陸軍入隊し、満州に渡る。敗戦を満州で迎える。敗戦後ハバロフスクの捕虜収容所に送られ、その後約4年間のシベリア抑留生活を過ごす」

敗戦の満州で三波のいた軍隊は置き去りにされます。そして、捕虜となりシベリアでの抑留体験がはじまったのです。このシベリア抑留というものが、どれほどのものであったかを、戦後に生まれたわたしたちはうまく想像できません。いや、おそらく同時代の内地で戦ったものたちでさえ、それは理解を絶した体験であっただろうと思います。

シベリア抑留の体験を原点として詩を書いた石原吉郎は、このときの凄絶な体験をいくつかのエッセイとして残しています。ただ、その語り口はエッセイというには、何かを深く断念したものの遺言のように沈鬱で重いものでした。ハバロフスクでは、栄養失調と発疹チフスによって多くの捕虜たちが死んでいきました。かれはこのときのことを「いわば人間でなくなることへのためらいから、さいごまで自由になることのできなかった人たちから淘汰がはじまった」と綴っています。かれらを待ち受けていたものは、極東軍事裁判とは無関係の「かくし戦犯」としての地位と、ソ連という国家への犯罪者という烙印、さらには抑留後の日本での「アカ」とみなされて生活しなければならない故郷喪失者としての帰還でした。

三波春夫には、石原吉郎のような悲壮はありません。誰もが精神的な負債なしでは潜り抜けることができないような状況にあって、三波はつねに明るい歌声を響かせていたのです。

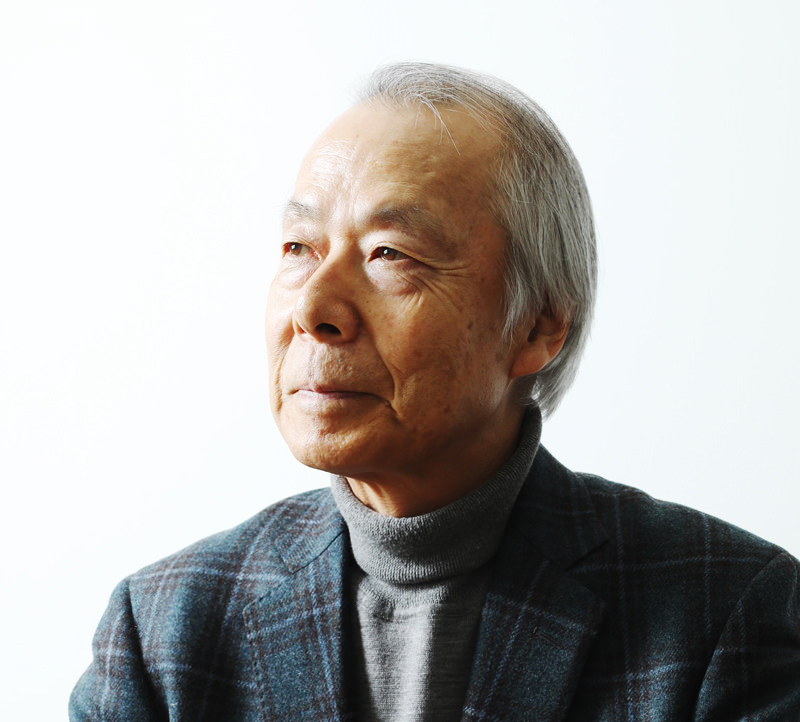

「三波の明るさは、天性のもの。遺伝子そのものが明るい。おそらく、この明るさが戦場やシベリアにおいて多くの人間の命を救ったのだと思う」

三波春夫をNHKの番組で紹介した、作家の森村誠一はこんなことを語っていました。作家森村誠一の精神は、三波春夫の何に共鳴したのでしょうか。

三波がデビューした当時、作家以前の森村もまた苦しい独り身の修行時代を送っていました。無産にして、頼るもののない一人暮らしの青年にとっては、年の瀬は一年で最も過酷な月です。その象徴が、紅白歌合戦というものを、安アパートの一室で見る大晦日です。

「紅白歌合戦というものは、団欒の中で見るものであり、独りで見るものではないとつくづく思いました。独りで見るということは、つらく残酷なことです」

番組の中で、森村誠一はこんな述懐をしていたのを記憶しています。

当時、紅白歌合戦は日本人が日本人であることを確認する共同体的な儀式の地位を持つ番組であり、同時に全国の屋根の下にはささやかだが手ごたえの確かな家族の団欒があったのです。要するに、それは親しいものたちと、ちいさな平安と娯楽を共有するための時間でした。そしてそれが豊かで暖かいものであればあるほど、この共同体の時間の外にいることは、寂しく辛いことのように感じられたはずです。

番組の中で、しかし、と森村は続けました。「三波春夫の歌だけは、独りで聞いていても侘しくなく、楽しめたのです」。そして、最も好きな歌として、「チャンチキおけさ」を挙げました。

わたしはどちらかといえば、三波春夫よりも、ライバルと目された村田英雄や、三橋美智也が好きでした。しかし、いつだったか、たまたま運転していた車の中で三波の歌を聞いて、凄いな、こりゃ凄いよと思ったのです。

そのとき、カーラジオから流れてきたのは「チャンチキおけさ」でした。それまで「チャンチキおけさ」という歌に対してわたしは勝手なイメージを抱いていました。温泉で、芸者をあげて、さあ無礼講という場面で流れるのが「チャンチキおけさ」だったからです。ガード下の屋台で、上司に対する罵詈雑言で盛り上がり、小皿叩いて怒鳴るように歌うのがチャンチキおけさであると思っていたのです。

このときのラジオ番組がなければ、わたしは三波春夫という歌手も、「チャンチキおけさ」という歌も誤解したままであったかもしれません。

その他の記事

|

岸田文雄政権の解散風問題と見極め(やまもといちろう) |

|

風邪は「ひきはじめ」で治す! 葛根湯+ペットボトル温灸の正しい使い方(若林理砂) |

|

本当の知性を育む「問いへの感度を高める読書」(岩崎夏海) |

|

会員制サロン・セキュリティ研究所が考える、日本の3つの弱点「外交」「安全保障」「危機管理」(小川和久) |

|

パーソナルかつリモート化していく医療(高城剛) |

|

高市早苗政権、何か知らんがほぼ満額回答でトランプさん来日首脳会談を乗り切る(やまもといちろう) |

|

正しい苦しみ方(岩崎夏海) |

|

季節の変わり目と心身のリセット(高城剛) |

|

改めて考える「ヘッドホンの音漏れ」問題(西田宗千佳) |

|

テクノロジーの成熟がもたらす「あたらしいバランス」(高城剛) |

|

旅行需要急増でのんびり楽しめる時間が残り少なくなりつつある南の島々(高城剛) |

|

生まれてはじめて「ジャックポット」が出た(西田宗千佳) |

|

四季折々に最先端の施術やサプリメントを自分で選ぶ時代(高城剛) |

|

代表質問(やまもといちろう) |

|

これからの時代の「本当の健康」(高城剛) |