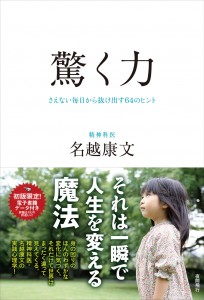

好評発売中!

驚く力―さえない毎日から抜け出す64のヒント

現代人が失ってきた「驚く力」を取り戻すことによって、私たちは、自分の中に秘められた力、さらには世界の可能性に気づくことができる。それは一瞬で人生を変えてしまうかもしれない。

自分と世界との関係を根底からとらえ直し、さえない毎日から抜け出すヒントを与えてくれる、精神科医・名越康文の実践心理学!

amazonで購入する

「友人とは道具である」から始めてみる

「友人」「友情」というのは大切な物です。特に、いまのせちがらい社会状況の中では、そうした「横の人間関係」を大切にしたい気持ちは痛いほどわかるし、その方向性は間違ってないと思う。

ただ、「友人」や「友情」という言葉を安易に使うのは危険な側面もあります。特に10代、20代の若い人たちの間には、「友達を作らなければいけない」という強迫症的なプレッシャーがどんどん強まっていると僕は感じます。

友達がいないということへの強迫的な恐怖心が強まる中、最近ではそれが「独りでいるところを見られたくない」という不安にまで進化してきているんです。

そういう状況のなかで、「友達だから」「友情を大事に」という言葉に過剰に引っ張られてしまうと、辛い人間関係にずるずるとひきずりこまれてしまったり、「友達がいない私は人間として不完全なんじゃないか?」というような、不必要な自責感にさいなまれてしまうことにもなります。

こうした「友情を大切にしたいんですが、うまくいかない」というちょっと強迫的な悩みを持つ人には、僕はあえて「<道具としての友人>から始めてみては?」と提案することがあります。

これって、一見ダークに見える定義ですよね。「え? 友達が道具なんてひどい!」と反射的に否定される人もいると思うんです。

でも、なぜ「友達=道具」という考え方がひどいと思うんでしょうか。

「道具」というのは僕ら人類にとっては、ものすごく長い付き合いの、大切な仲間です。「使い捨て」ということがこれだけ定着してきた昨今にあっても、車やバイク、眼鏡、靴、包丁などの料理道具……その他さまざまな道具を大切に使う人は少なくありません。

そうした愛用の道具は、その人の存在にとって欠かせないものだし、毎日大切にケアをしていますよね。

「自分は友人を、道具を大切にするという意味において、大切にしてきただろうか?」と問いかけてみる。

友人との関係性に悩んだときは、自分自身がその友人を道具としてどのように利用してきたのかということを自問してみると、初めて見えてくることがあるんです。

「使い続ける」ことによって生じる「情」には嘘がない

僕らはなぜ道具を大切にするのか。道具はそもそも人間にとって「役に立つ」ものです。役に立つから、人間は道具を大切にしてきた。大工さんが道具に銘を入れるのも、武士が刀の手入れを欠かさなかったのも、道具が役に立つものであり、あるいは「役に立ってほしい」という願いを込めるためでした。

道具を大切にする人というのは、使って使って、磨滅するまでその道具を使いきります。最後にはその道具を捨ててしまうこともあるかもしれないけれど、決してその道具のことは忘れない。車好きの人は、何度買い替えても、以前乗っていた車のことは忘れない。

つまり、道具と人間との間に生じる「情」には、嘘がないんです。使わなくなった眼鏡でも捨てられず、年に1回、磨かずにはいられないというような愛着には、打算がないですよね。人間と人間の関係よりも、人間と道具との関係のほうが、嘘が少ない。

翻って、人間の友情には少なからず打算が混じります。「この人との関係はつないでおいたほうがいいかも」「この人と付き合っていてもメリットがないかも」という打算が、人間同士の友情には生じやすいんです。

もちろん、それはそれで、ただちに悪いというわけではないんです。また、人が生きている以上、そこに打算がまったくないというわけにはいかないでしょう。ただ、そういう打算と友情とを混同しないことが、友情を考えるうえでは大切なんです。

その他の記事

|

秋葉原のPCパーツショップで実感するインフレの波(高城剛) |

|

急成長を遂げる「暗闇バイクエクササイズ」仕掛け人は入社3年目!?–「社員満足度経営」こそが最強のソリューションである!!(鷲見貴彦) |

|

スマートスピーカー、ヒットの理由は「AI」じゃなく「音楽」だ(西田宗千佳) |

|

素晴らしい地中海食(高城剛) |

|

格闘ゲームなどについて最近思うこと(やまもといちろう) |

|

仮想通貨はトーチライトか?(やまもといちろう) |

|

国民投票サイト「ゼゼヒヒ」は何を変えるのか――津田大介、エンジニア・マサヒコが語るゼゼヒヒの意図(津田大介) |

|

極めてシンプルでありながら奥が深いシステマ小説(西條剛央) |

|

上野千鶴子問題と、いまを生きる我らの時代に(やまもといちろう) |

|

夏の京都で考える日本の「失われた150年」(高城剛) |

|

企業のトップストーリーについて思うこと(やまもといちろう) |

|

5年後の未来? Canon Expoで見たもの(小寺信良) |

|

明石市長・泉房穂さんが燃えた件で(やまもといちろう) |

|

IoTが進めばあらゆるモノにSIMの搭載される時代がやってくる(高城剛) |

|

東京の広大な全天候型地下街で今後予測される激しい気候変動について考える(高城剛) |