男女雇用機会均等法が施行されて十年目の1995年、シングルマザーの女性が、血のつながった家族にこだわらず、赤の他人が集まって一人の子を育てる共同保育・共同生活を実践。

そんな環境で育った赤ちゃんが成長して映画監督となり、「沈没家族」と呼ばれたかつてのメンバーたち、そして母と父にあらためて向き合い、「家族とは何か」を浮き彫りにするドキュメンタリー。

ライター・須々木ユミが、母親として、世間では通常形態である、「配偶者との家族で子どもを育ててきた」側から、本作『沈没家族』を照射した。

本作は加納土監督が武蔵大学在学中の卒業制作として作られ、PFFアワード2017の審査員特別賞、京都国際学生映画祭2017年の観客賞、実写部門グランプリの受賞を経て、一般公開用にスケール・アップされた。(C)おじゃりやれフィルム

子どもは親が育てるもの?

「沈没家族」という名の、他人を巻き込んだ共同保育。シングルマザーが実践した「新しい子育て」が生んだのは、いろんなカタチの愛だった。

子どもが生まれたことによる祝福ムードに比して、いわゆる「子育て」の過程はなんといばらの道だろうか。

あやしても、あやしても泣き止まない我が子。出にくい母乳に乳房と格闘し、子育て本の基準に満たない成長を憂う。電車内での大泣きにオロオロし、唯一の相談相手であるはずの夫はどこか他人事。ときには「子育て」をめぐって夫婦喧嘩が勃発し、逃げ場のない閉塞感に息も詰まる。母であるということ、親であるということだけで背負わされるこの責任はなんだ!この窮屈な感じを、いったいどうすればいいのだろう。

こんな苦悩を味わったことのある人、今まさに味わっている人、これから味わうかもしれない人に観てもらいたい映画、それが「沈没家族」劇場版だ。

なぜって、この映画は、子どもは親(のみ)が育てるもの、という一般的な概念を自らの子育てにおいて見事に取り払ってしまった女性と、その息子のドキュメンタリーだからだ。

映画に出てくる一児の母、加納穂子さんは何人もの、いってみればアカの他人を自らの子育てに巻き込み、さらには彼らと同居し、その“共同保育”の理由を「我が子にはいろんな人との関わりの中で育ってほしいから」なだけでなく、「やっぱり自分のやりたいことをやれる時間がほしーい」と言ってのけ、なんとその構想を子どもが生まれる前から模索し、子どもが生まれたら、(籍は入っていない)夫と暮らしている間に早くもその実践を試みてしまった、なんというか、すごい女性なのだ。

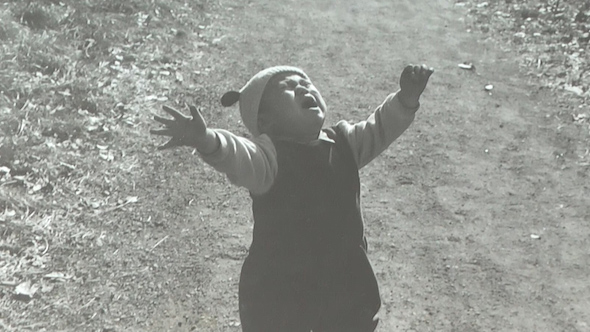

赤ちゃんの土と穂子(当時23歳)(C)おじゃりやれフィルム

「沈没家族」のカルチャーショック

当時23才。共同保育真っ只中の穂子さん。

「家庭とか家族っていうものの中でやっていくということに抵抗があるのでは」というインタビュアーの問いに、「何なんだろうね、土(息子)とふたりでとか、たとえば父親を入れて三人でやるっていうのはちょっと……子どもも大人もつまんないじゃん」と答えている。

つまんないじゃん!?

いいんだ。そんな動機で、他人に子育てを託しちゃっていいんだ。これは一種のカルチャーショックである。

「沈没家族」のまさに当事者、加納穂子さんの息子、加納土さんは、自らが育った特殊な環境を大学の卒業制作の題材に選んだ。その作品が「沈没家族」である。土さんは、当時の様子を映像とともに振り返りながら、現在の思いを映画に託す。今回の劇場版は、その卒業作品を再編集したものである。いくつかの賞を受賞し、注目され続けた結果の劇場公開だ。

そもそもこの映画を製作するきっかけとなったのが、共同保育「沈没家族」の同窓会である。映画では同窓会の映像がスクリーンに映し出される。十数年ぶりに、かつて自分を育ててくれた保育者に会う土さん。

「顔と名前がぼんやり一致する人もいれば、全くだれだか見当もつかない人もいる」中で、土さんは彼らを保育人としてではなく、人として接していたことを思い出す。保育する側とされる側、という立ち位置ではなく、互いにそれぞれに個性をもった「人」として関わりあっていたのだ。

転じて共同保育当時の映像。保育者である若者たちと幼い土さんが写る。多様な個性が入り乱れる食卓。皆自由だ。確かに、子育てを手伝っているという感じではない。そんな大人たちの間を、土さんが行き来する。

一歳の土を共同で保育する「沈没家族」の面々 (C)おじゃりやれフィルム

そして大人になった土さんは言う。

「たまたま出会った沈没家族の人たちへ。たまたま僕を育ててくれてありがとう」

なんという軽やかさ。この映画は、「家族ってなんだろう」と、私たちをいったん立ち止まらせる。筆者も1歳になる娘を保育園に預けて働いていた。理由はシンプルに経済的なものだ。私は心の隅の罪悪感を自覚しながらその時期を過ごした。

この映画はそんな私たちの重みを軽やかに取り払う。

「いいんだ、任せるところは任せちゃって。全部を背負うことはないんだ」

ありとあらゆる子育ての問題が、霧となって空に舞うようである。

そもそも私たちはたいてい、そんなに立派な人間ではない。我が子という一人の人間を育て上げるという責務のすべてを背負うのは荷が重い。多分、あらゆる部分が欠けている。だから補い合おう。逃げ場を作ろう。逃げた場所に、自分にないものを備えている人がいるかもしれないのだ。「沈没家族」は私たちにそんなことを自然に思わせてくれる。

「父親」にはなれなかった実父

さて、この映画の面白さは、実は「沈没家族」そのものだけにとどまらない。「沈没家族」から少し離れた場所や、「沈没家族」を終えた先に、人間ドラマがちりばめられている。

「沈没家族」から少し離れた場所にいた人。それが土さんの実父、山くんである。土さんは山くんを「仲のいいおじさん」と呼ぶ。

その、山くんこと山村克嘉さんは「沈没家族」という特殊な家族形態の外で、息子、土さんと関わっていた。戸籍上の父ではないが、土さんとはまぎれもない血の縁がある。

土さんが幼いころ、山くんと土さんは週末の時間を二人で楽しく過ごした。映画では、土さんと山くんが久しぶりに再会する。舞台は山くんが暮らす三重。居酒屋で酒を酌み交わし、海岸沿いを車で走り、最終日には海辺で時を過ごす。

この再会で、土さんは山くんの、血のつながった父としての本当の思いを知る。

「あんたらは自由参加だけど、俺は自由参加じゃないんだよ。あんたらは沈没の中で出たり入ったり自由にできるけど、俺は出たり入ったりできないんだよ」

土さんの保育人として沈没ハウスに気軽に出入りできる人たちとは違い、山くんには土さんとの間に消すことのできない血のつながりがある。その「父」であるという事実のために、沈没家族にはなじめなかった山くん。そして山くんは土さんから「出る」こともできない。それは山くんが、まぎれもなく土さんの実の父親だからだ。

しかし、土さんは言う。

「昔も今も、僕にとっての山くんは父親ではありませんでした」

山くんが、沈没ハウスにあまり出入りしていなかったからだろうか。幼い土さんにとっての「家族」の中に、山くんは存在していなかったのかもしれない。

結果として穂子さんや土さんと、家族として生きることができなかった山くん。土さんの、唯一無二のお父さんになりたかった山くん。一人の市井の男性の、不器用な愛情がその言動に垣間見える。

山くんは穂子さんと土さんが写っている写真を土さんに見せた。幾枚もの写真。ご飯を食べている穂子さんと土さん。無表情でカメラを見つめる二人。とくに笑っているわけでもない、そんな元妻と子どもをファインダー越しに見つめてきた山くん。「家族になりたかった二人」への思いが、こちらに伝わってくる。そんな山くんの、土さんの体型へのダメ出し、穂子さんが土さんの入学式に着てきた服装への酷評は最高だ。温かいまなざしから漏れ出る本音が面白い。

沈没家族が終わるとき

一方、「沈没家族」を終えた先の話。「沈没ハウス」と名付けられた家での共同保育は、数年の時を経て終わりを迎える。土さん9才。二人は八丈島に移り住み、そこで母、穂子さんと土さんの二人暮らしが始まる。

「僕は沈没ハウスを離れるのが嫌でした」

複雑な思いを抱いての移住となったが、穂子さんの前ではそんな様子をみせない9才の土さん。楽しそうにおどけながら空港に向かう姿が、スクリーンに映し出される。穂子さんにとっては生きることの足掛かりを見つけるための移住。

いじめにあうなど、土さんにとって八丈島での暮らしは決して平たんではなかったが、それでも降り立った地になじんでいく二人。ヤギやニワトリと暮らし、さまざまな仕事で生計をたてながら、土さんが高校を卒業するまで二人の暮らしは続いた。

(C)おじゃりやれフィルム

「どうも変」な環境が育てたものとは?

そしてスクリーンは現在の穂子さんの生活を映し出す。ヘルパーとして働く穂子さんは、6年前から「うれP家」という集まりの場をつくっていた。障がいのある人やお年寄りが出入りでき、思い思いに時を過ごすことのできる場所。そこには「人とともに生きる」穂子さんの姿があった。

おそらく、これなのだ。穂子さんがやりたかった生き方、息子に示したかったもの、息子とやりたかったこと。一緒にいることでいつの間にか誰かを助け、誰かに助けられている。

そしてそんな場面のそこここで、いろんな愛が生まれる。おむつを替えてあげたことで生まれた小さな愛情、たまたま同じ空間で過ごしたことで感じる愛着。多分、そんな愛の寄せ集めで人は成長し、大きくなる。その愛のカタチや量はあまり関係ないのだと、この事実そのままのドキュメンタリーは私たちに伝える。

「八丈島で母と二人きりになってはじめて、東京で暮らしていたころの沈没家族はどうも変だということに気が付きました」

その“どうも変な”環境が育てたのは、自分を育ててくれた大人たちに感謝することのできる、ちゃんとした大人だった。

母・加納穂子と成長した息子・加納士 (C)おじゃりやれフィルム

ライター:須々木ユミ

1972年生まれ。生命保険会社勤務を経て、園芸を扱う出版社にライターとして勤務。結婚後はファイナンシャルプランナーの会社が運営する情報サイトで各種取材記事、コンテンツ記事を作成。フリーでは弁護士事務所等のWEBサイトコンテンツ作成を行う。現在は主に地域情報サイトに音楽系の記事を寄稿しながら、青少年オーケストラのサイトを作成。「家族」や「仕事」という縛りの中で生きる人間のあり様や、犯罪を行う人間の心理などにも興味があり、同テーマの映画や裁判の傍聴にも足を運ぶ。

『沈没家族 劇場版』は2019年4月6日、ポレポレ東中野を皮切りに順次公開!

http://chinbotsu.com/

その他の記事

|

「Googleマップ」劣化の背景を考える(西田宗千佳) |

|

ファミリーマート「お母さん食堂」への言葉狩り事案について(やまもといちろう) |

|

「試着はAR」の時代は来るか(西田宗千佳) |

|

年の瀬に「私の人生はこのままでいいのか?」と思ったら読む話(名越康文) |

|

週刊金融日記 第314号【簡単な身体動作で驚くほどマインドが改善する、日米首脳会談は福田財務事務次官「おっぱい触らせて」発言でかき消される他】(藤沢数希) |

|

『仏像 心とかたち』望月信成著(森田真生) |

|

英語圏のスピリチュアル・リーダー100(鏡リュウジ) |

|

時の流れを泳ぐために、私たちは意識を手に入れた(名越康文) |

|

小保方問題、ネトウヨとの絡み方などなどについて茂木健一郎さんに直接ツッコミを入れてみた(やまもといちろう) |

|

いま、東シナ海で何が起きているのか(小川和久) |

|

今だからこそすすめたい「カンヅメ」暮らし(高城剛) |

|

「消防団員がうどん食べてたらクレームが来て謝罪」から見る事なかれ倫理観問題(やまもといちろう) |

|

歩く速度と健康状態の関係(高城剛) |

|

不調の原因は食にあり(高城剛) |

|

狂気と愛に包まれた映画『華魂 幻影』佐藤寿保監督インタビュー(切通理作) |