※この記事は西條剛央のオンラインサロン「エッセンシャル・マネジメント・スクール」の無料公開記事です。

ぐるぐるといつも同じことを考えてしまう。

意味もないし、建設的でもなく、辛いので止めたいと思っていても止められず、気づくといつのまにかまた考えてしまっているーー。

そんな経験のある人は少なくないと思います。

最近気づいたのは、こうした「脳内の呪い」の構造は、心理学の「強化理論」を拡張することで説明可能だということです。

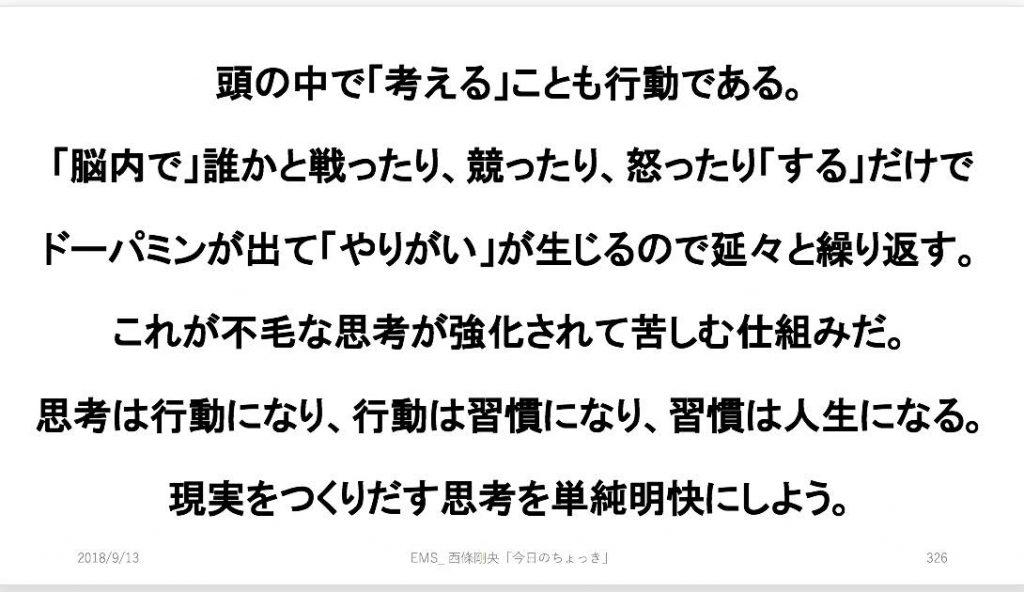

それはつまり、脳内で考えるという「行動」がどんどん強化されることで、そうした不毛な考えが脳内で無限ループを起こしている、という捉え方です。

脳内で「考える」ということそれ自体が実は「行動」であり、その行動には「てごたえ」があるので「やりがい」になり、その行動が強化されていって、それが不毛な思考であっても強化されてしまうことがある。

これは、自分にとっては新たな発見でした。

というのも、強化理論はもともと行動主義の流れから出てきたため、目に見える「行動」のみが対象となっており、それに対する「報酬」が強化の要因になると考えられていたためです。

もともと、この行動主義の考え方は「古くて、狭い」というのはわかっていて、自分なりに拡張していたのですが(たとえばぎりぎり間に合ってほっとするとか、一見報酬にみえないものでも強化になりうる、など)、(実際に行動していなくても)脳内で思考しているだけで、やる気につながるドーパミンが出て、その思考そのものを強化してしまい、その不毛な思考に居着かせてしまうことが起こりうる、というのは、完全に盲点でした。

ぐるぐるといつも同じことや建設的ではないネガティブな思考を繰り返してしまうときには、まず自分が「妄想」のなかで、敵と戦っていたり、競っていたり、怒っていたり、自分のほうが正しいと言っていたり、ダメだなと思っていたりすることに気づいて、その思考をしているときにドーパミンが出て、「てごたえ」がある「やりがい」になってしまっていないか、ということに気づく必要があります。

そして、それを明日も明後日も、残りの人生の多くを費やして一生続けるのか?と自らに問うて、「そんなのは絶対嫌だ」と思ったら、その裏での思考にはきっぱりさよならして、もうそういうのはやらないと決めることです。

そして、そういう思考がはじまったら頭を振って消して、本当に自分が魂から望むことに意識を向けて行動していき、その行動に対してドーパミンが出て、やる気ブーストの強化がかかるように行動していきましょう。

ここで言いたかったことは、その不毛な議論を、誰とするでもなく、脳内で延々と無意識に繰り返しているということがけっこうあるということなんですね。

それは議論という形になるのか、論戦なのか、自分のなかでの正当性を確かめることなのか、誰かの否定なのか、わからないのですが、自分で気がついていないところでやってしまっていないか一度チェックすることは意味があると思います。

無意識でやってしまっている「妄想」や「思考の癖」がないか、一度チェックしてみて、やめたいなと思う癖があったら、実践してみましょう。

※この記事は、西條剛央のオンラインサロン「エッセンシャル・マネジメント・スクール」の人気コーナー「今日のチョッキ」から抜粋・再編集したものです。

エッセンシャル・マネジメント・スクールでは「今日のチョッキ」のほかにも、豪華講師陣の投稿や、西條と会員の皆さんのディスカッション・交流が毎日のように行われています。

エッセンシャル・マネジメント・スクールでは現在、第7次入会受付中です!

定員に達し次第、お申込みを締め切りますので、ご関心のある方はお急ぎください!

西條剛央のオンラインサロン「エッセンシャル・マネジメント・スクール」

https://yakan-hiko.com/meeting/ems.html

西條剛央プロフィール

1974年、宮城県仙台市生まれ。早稲田大学大学院(MBA)客員准教授。日本学術振興会特別研究員(DC/PD)を経て、2009年より早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻専任講師、2014年より現職。専門は組織心理学、哲学、質的研究法。2002年(平成14年)から2007年まで『次世代人間科学研究会』を主催。独自に体系化した構造構成主義は医療や教育、経営など領域横断的に様々なテーマに導入、応用され、200本以上の論文、専門書が公刊されている。京極真、池田清彦とともに『構造構成主義研究』を創刊、編集長を務めた。

ふんばろう東日本支援プロジェクト元代表。2011年、東日本大震災をうけて、独自に体系化した構造構成主義をもとに同プロジェクトを設立、物資支援から重機免許取得といった自立支援まで多数のプロジェクトが、3000人のボランティアにより運営される日本最大級の「総合支援ボランティア組織」に育てあげた。2014年、世界的なデジタルメディアのコンペティションである「Prix Ars Electronica」のコミュニティ部門において、最優秀賞にあたるゴールデン・ニカを日本人として初受賞。同プロジェクトは「ベストチームオブザイヤー2014」も受賞。代表理事を務めるスマートサバイバープロジェクトがGood減災賞受賞。

現在、スマートサバイバープロジェクト(代表理事)、いいチームを作りましょう(共同代表)、日本医療教授システム学会編集委員などを務める。

主な著書としてAmazon総合1位のベストセラーとなった『人を助けるすんごい仕組み』(ダイヤモンド社)、『構造構成主義とは何か』(北大路書房)、『質的研究とは何か』(新曜社)、『研究以前のモンダイ』(医学書院)、『チームの力——構造構成主義による“新”組織論』(筑摩書房)などがある。

2017年1月よりオンラインサロン「エッセンシャル・マネジメント・スクール」主催。

https://yakan-hiko.com/meeting/ems.html

その他の記事

|

結局「仮想通貨取引も金商法と同じ規制で」というごく普通の議論に戻るまでの一部始終(やまもといちろう) |

|

夜間飛行が卓球DVDを出すまでの一部始終(第1回)(夜間飛行編集部) |

|

カビ毒(マイコトキシン)についての話(高城剛) |

|

日本保守党と飯山陽絡みで調査方としていつも思うこと(やまもといちろう) |

|

年末企画:2019年度の「私的なベストガジェット」(高城剛) |

|

「一人負け」韓国を叩き過ぎてはいけない(やまもといちろう) |

|

中国国家主席・習近平さん国賓来日を巡り、アメリカから猛烈なプレッシャーを受けるの巻(やまもといちろう) |

|

「来るべき日が来ている」中華不動産バブルの大崩壊と余波を被るワイちゃんら(やまもといちろう) |

|

「見て見て!」ではいずれ通用しなくなる–クリエイターの理想としての「高倉健」(紀里谷和明) |

|

私的録音録画の新しい議論(小寺信良) |

|

「不倫がばれてから食生活がひどいです」(石田衣良) |

|

第88回・米アカデミー賞受賞のゆくえは?(切通理作) |

|

津田大介メールマガジン『メディアの現場』紹介動画(津田大介) |

|

交通指揮者という視点(小寺信良) |

|

教育にITを持ち込むということ(小寺信良) |