好評発売中!

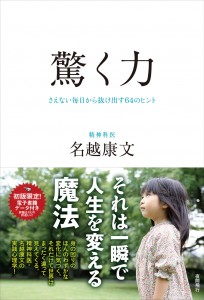

驚く力―さえない毎日から抜け出す64のヒント

現代人が失ってきた「驚く力」を取り戻すことによって、私たちは、自分の中に秘められた力、さらには世界の可能性に気づくことができる。それは一瞬で人生を変えてしまうかもしれない。 自分と世界との関係を根底からとらえ直し、さえない毎日から抜け出すヒントを与えてくれる、精神科医・名越康文の実践心理学!

amazonで購入する

「近頃の新入社員は主体性に欠ける」はどこまで本当か?

「言われたことはやるけれど、自分から新しいことに取り組むことを嫌う」

新入社員が入ってくるシーズンになると、そういう話題をよく耳にします。

「近頃の若いものはうんぬんかんぬん……」というのはそれこそ古代からずっと続いてきた年長者の愚痴の定型句のようなものですので、これ自体はあまり意味のある話ではないと思います。おそらく現実には今の若者が先行世代に比べてことさらに「積極性がない」とか、「成熟していない」ということはないでしょう。

仮に20-30年前の若者のほうがいまの若者よりも(一見)積極性があったのだとしても、それは「社会全体の積極的な空気」に流されていただけという可能性が高いように思います。そうだとすれば、表面的に積極的であったとしても、個人レベルで見たときの「主体性のなさ」は五十歩百歩、ということだってありえるわけです。

ただ、そうした若者の表面的な行動傾向を、「社会全体の病理の縮図」としてみる見方はときに有効だと思います。つまり、若い世代から主体性が失われているということが、実は日本全体が抱えている何らかの病理を示しているのではないか、ということです。

その他の記事

|

人生は長い旅路(高城剛) |

|

ひとりぼっちの時間(ソロタイム)のススメ(名越康文) |

|

リベラルの自家撞着と立憲民主党の相克(やまもといちろう) |

|

誰がiPodを殺したのか(西田宗千佳) |

|

インドのバンガロール成長の秘密は「地の利」にあり(高城剛) |

|

心身の健康を守るために気候とどう向き合うか(高城剛) |

|

ダンスのリズムがあふれる世界遺産トリニダの街(高城剛) |

|

古都金沢を歩きながら夢想する(高城剛) |

|

なぜ今、「データジャーナリズム」なのか?――オープンデータ時代におけるジャーナリズムの役割(津田大介) |

|

「人間ドック」から「人間ラボ」の時代へ(高城剛) |

|

格闘ゲームなどについて最近思うこと(やまもといちろう) |

|

怒って相手から嫌われることのメリット(岩崎夏海) |

|

「科学的」と言われることは「現在のひとつの見方」にしか過ぎない(高城剛) |

|

「完全ワイヤレスヘッドホン」に注目せよ!(西田宗千佳) |

|

夜間飛行が卓球DVDを出すまでの一部始終(第2回)(夜間飛行編集部) |